Giuseppe Lolli (1737-1816) nacque ad Avezzano il 20 aprile 1737 da Berardino e Felicia Costantini di Corcumello. Berardino, figlio di Francesco, era un possidente che “viveva del proprio”, cioè non svolgeva una professione o un mestiere specifico e la sua sostanziosa rendita annuale di oncie 270 e tarì 26 gli derivava direttamente dalle proprietà possedute quali stalle, case e terreni.

Canonico della collegiata di S. Bartolomeo in Avezzano

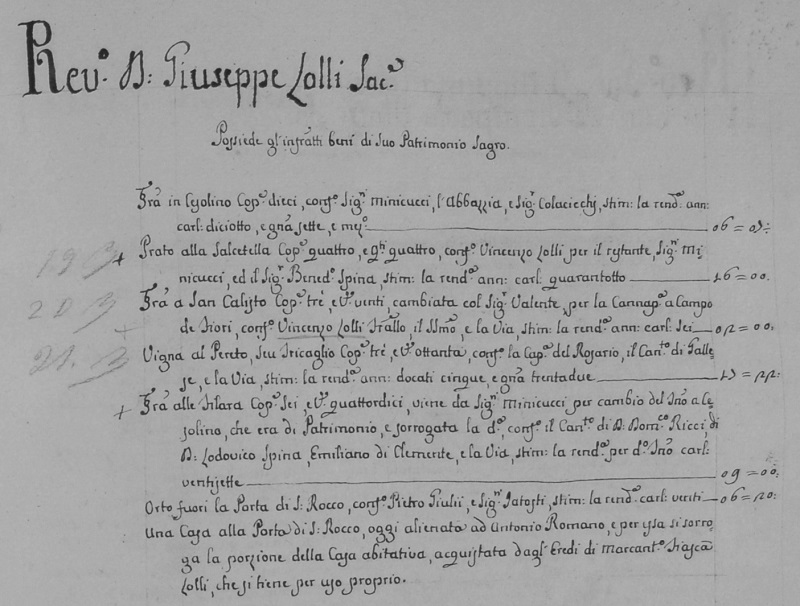

Giuseppe, quarto di otto figli, fu subito avviato agli studi ecclesiastici dal padre che nel 1750 fece una donazione di terreni, una casa e una stalla per un valore di ducati 37, 49, allo scopo di costituire il patrimonio sacro di Giuseppe necessario per ricevere la prima tonsura clericale.

Intraprese così la carriera ecclesiastica: nel 1756 fu Ostiario e Lettore, nel 1757 Esorcista e Accolito, nel 1760 Diacono e nel 1762 presentò la richiesta di Presbiterato per divenire Sacerdote.

La sua attività sacerdotale è riscontrabile in diversi documenti datati 1767, 1768 e 1770.

Nel 1775 divenne rettore dell’Altare Maggiore di S. Bartolomeo il cui posto era rimasto vacante dopo la morte del sacerdote Asdrubale Deci, mentre lo Jus Patronatus laicale dell’Altare apparteneva alla Confraternita del SS. Sacramento.

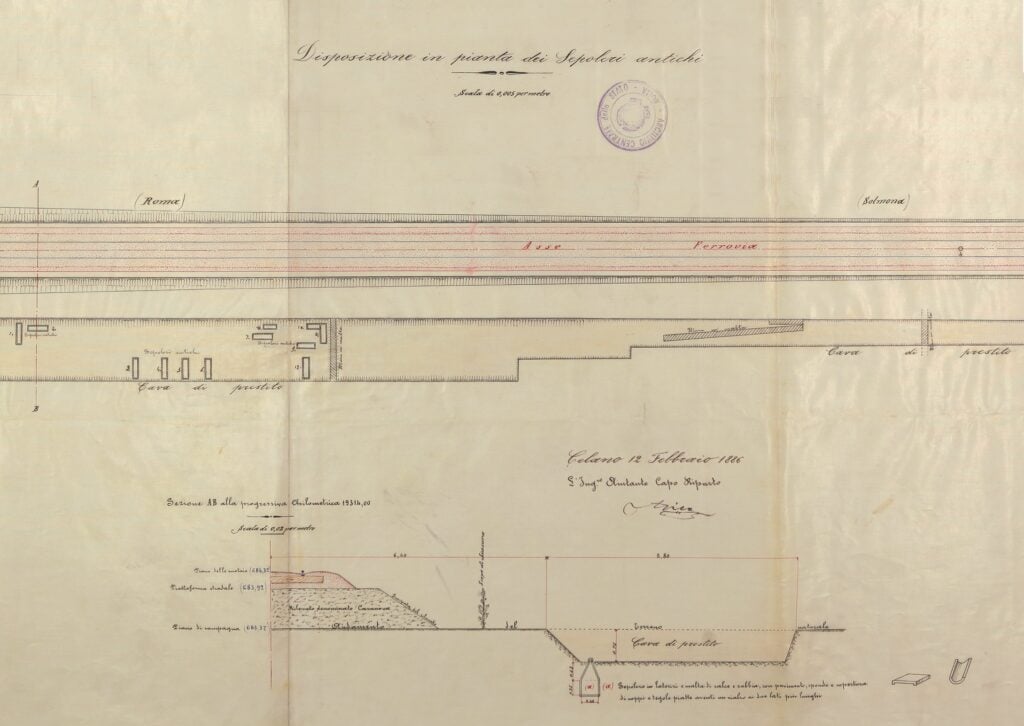

Nel 1780 è elencato tra i sacerdoti avezzanesi con un “Patrimonio Sagro” di oncie 57 e tarì 19,5 e, in quanto tale, esente da tasse.

Nel 1783 è nominato canonico della collegiata di S. Bartolomeo il cui posto era rimasto vacante dopo la morte del canonico Diomede Orlandi. Il canonicato della collegiata di S. Bartolomeo era composto di dieci canonici.

Nel 1784 i sacerdoti presenti in Avezzano erano 22 mentre altri 7 sono assenti, tra cui il canonico Lolli che si trovava a Napoli, probabilmente per sensibilizzare la Corte sui gravi danni che stava subendo la Marsica con le escrescenze delle acque del Fucino . Nel 1786 si recò nuovamente a Napoli per presentare al re Ferdinando IV il suo progetto per la riattivazione dell’emissario claudiano nel Fucino e nel 1790 è nominato soprintendente della Grand’Opera del Fucino. Diresse i lavori della riattivazione dell’emissario romano fino al 1793, quando fu deciso di chiudere il cantiere. Negli anni successivi promosse invano ogni tentativo per la riapertura del cantiere e nel 1798, durante la visita pastorale del vescovo Giuseppe Bolognese alla collegiata di S. Bartolomeo, il canonico è lontano (abest) dalla sede, probabilmente a Napoli per perorare la causa fucense.

Nell’estate del 1803 si recò a Napoli con un permesso della Curia Vescovile che in una nota sullo stato del clero avezzanese precisava come il canonico Lolli non era mai stato Confessore, che “è Sacerdote di buoni talenti, e di buon costume, ma niente amante del servizio della Chiesa, e tutto portato per il progetto e l’Architettura. Presentemente si trova in Napoli, dove si portò con dimissoria di codesta Pr(egiatissi)ma Curia ad tempus, la fece indi rinnovare per altri sei mesi, e

questi già terminati prosiegue a dimorare colà”.

Nella visita pastorale del 1806 effettuata dal vescovo Giovanni Camillo Rossi nella chiesa di S. Bartolomeo, il canonico è ancora assente (absens) e nello stesso anno apre una lite con la famiglia Nanni per il diritto di Patronato sull’Altare Maggiore della collegiata.

In un rapporto del 1807, in cui esamina lo stato del clero diocesano, la collegiata di Avezzano è accreditata di un organico di 21 preti dei quali 7 non riuscivano più a svolgere il loro ruolo sacerdotale incluso l’abate Giustino Lucci di 73 anni, affetto da problemi di salute. Tra essi, Lolli “è inutile, perché dimora in Napoli, e quando è qui non attende al servizio della Chiesa”.

Nel 1810 Lolli è presente (adest) a Napoli e nel 1814 è canonico decano a 77 anni in Avezzano, dove “talvolta si è sforzato a dir la S. Messa”.

Giuseppe morì ad Avezzano il 30 aprile 1816 all’età di 79 anni con il rammarico di non essere riuscito a riattivare l’emissario romano, per il quale aveva speso gran parte delle sue forze e della sua vita.

Soprintendente della grand’Opera del Fucino.

Molto probabilmente l’interesse intorno all’emissario romano dell’imperatore Claudio cominciò a manifestarsi in Lolli, allora quindicenne, quando nel 1752, durante una storica decrescenza delle acque del lago, riaffiorarono nei pressi di Marruvium numerosi reperti archeologici tra cui la statua di Agrippina segnalata alla Reggia di Caserta da Ignazio Stile nel 1789 e a Napoli presso il Real Museo Borbonico da Ferdinando De Luca nel 1854.

Tra il 1783 e il 1787 le acque del Fucino si innalzarono di otto metri, arrecando danni incalcolabili ai paesi rivieraschi dell’intera Marsica e nel 1789 le acque del lago lambirono l’imboccatura del pozzo n. 29 dell’emissario claudiano.

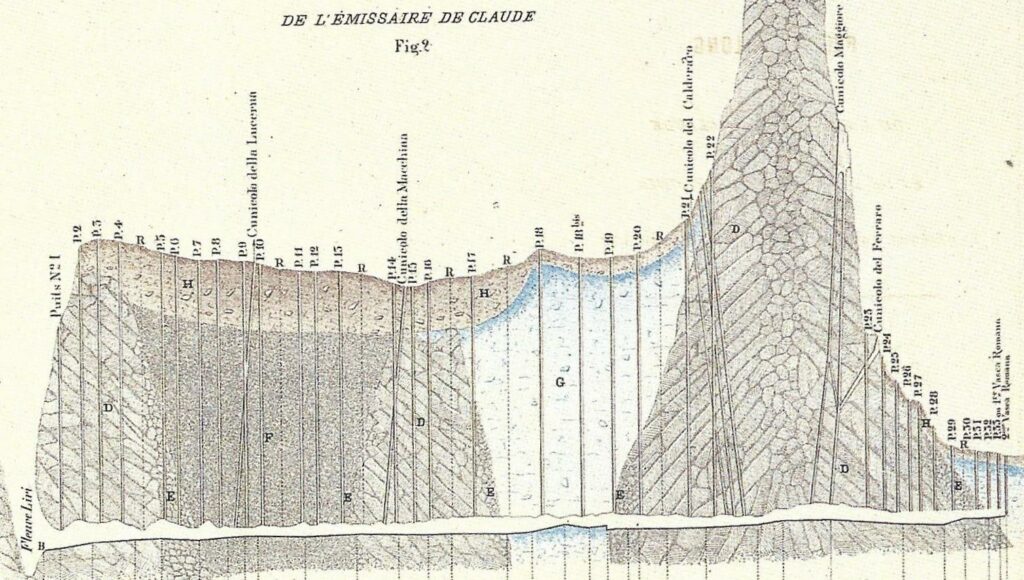

Nel 1784 Lolli si trovava a Napoli, dove probabilmente cercava di convincere gli studiosi e la stessa corte del re Ferdinando IV sulla necessità di ripristinare il funzionamento dell’emissario romano formato da una galleria lunga m. 5653 con pendenza media di m. 1,5 per km, da 33 pozzi quadrati verticali necessari per dare luce e areazione, nonché per estrarre/immettere materiali di scavo della galleria e da 8 cunicoli obliqui che oltre a fornire luce e areazione servivano agli operai per accedere alla galleria e trasportarvi attrezzature.

Emissario del Fucino: galleria romana con relativi 33 pozzi e 8 cunicoli (Brisse-De Rotrou 1883).

Il canonico “dopo un periodo di studi, e dopo averne tracciato il corso, penetrando sin dentro all’emissario, ed averlo esaminato in ogni punto, si da comprendere l’importanza e la utilità del lavoro che intraprendeva, rilevò varie piante e disegni di esso, e corse a Napoli nel 1786, con la speranza fondata di liberare dalla terribile calamità dell’invasione del lago, non solo Avezzano suo paese nativo, ma tutti i paesi della costa”.

Fece conoscere i suoi studi anche all’archeologo e ambasciatore inglese William Hamilton che nel gennaio 1786 scrisse una lettera alla Royal Society di Londra in cui descriveva il suo entusiastico viaggio in Abruzzo, dove visitò l’emissario romano del Fucino considerato il più magnifico monumento dell’antichità: “In its present state it is a most magnificent monument of antiquity”. Hamilton percorse l’emissario accompagnato dal canonico Lolli e ne condivise il progetto: “I went with torches into the emissary of Claudius as far as I could … and I make no doubt, but that if it was cleared and repaired, it would again answer that purpose”. Visitò il lago e la valle Roveto da lui considerati luoghi più belli delle stesse Alpi: “infinitely more beautiful and picturesque than any spot I have yet seen on the Alps, in Savoy, Switzerland, or the Tyrol”. Nel lago Fucino si potevano pescare vari tipi di pesce come trote, tinche, barbi e cavedani, mentre nelle circostanti montagne erano presenti lupi, orsi e linci: “The tyger-cat, gatto pardo, or lynx, is sometimes found in the woods of this part of Abruzzo”.

Nel 1787 il governo borbonico interpellò due architetti per avere un loro parere sul progetto del canonico Lolli: Giovanni Bompiede e Niccolò Carletti. Il primo approvò il progetto lolliano mentre Carletti presentò una proposta alternativa in cui confutava l’opera di Lolli e proponeva la costruzione di 10 o 15 canaletti, oltre i 5 già esistenti costruiti da Domenicantonio Iatosti, proprietario di Avezzano e amministratore di Casa Colonna, che raccogliessero le acque per convogliarle nell’inghiottitoio naturale della Petogna.

L’anno successivo il re Ferdinando II incaricò l’ingegnere militare capitano Ferdinando Ruberti di redigere un progetto per risolvere l’annoso problema dell’instabilità delle acque fucensi, vista la sua esperienza dimostrata nel prosciugamento dei laghi in Calabria che si erano formati con il terremoto del 1783. Ruberti si recò nella Marsica nel giugno 1788, visitò il Fucino e il monte Arunzo per esaminare le miniere di ferro ivi esistenti, scrivendo una relazione in cui forniva un parere negativo sul progetto di Carletti, mentre suggeriva la riattivazione dell’emissario romano come indicato da Lolli. Nella sua relazione Ruberti riporta anche notizie sulla decrescenza delle acque fucensi del 1752 in cui si rinvennero numerosi reperti archeologici: “furono per ordine di S(ua) M(aestà) Cat(toli)ca prese, e trasportate sopra undeci carri nella R(ea)l Villa di Caserta, le statue di Claudio, Agrippina, Nerone, Adriano, e sua Moglie con altre non poche antichità. Sì utili notizie si sono con molta industria ricavate dall’Abbate Lolli ave(n)do egli fatto capo dal Capitano aggregato al Castello nuovo D(on) Giovanni Augusto di Norembergh, ch’ebbe la commissione di farle trasportare”.

La posizione alternativa di Carletti, però, non rimase isolata e altre proposte furono avanzate come quella dello scrittore Luigi Targioni che suggeriva la realizzazione di un canale aperto che partendo dal lato nord-ovest del lago attraversasse il piano di Cesolino per giungere ai Piani Palentini e immettere le acque del Fucino nel fiume Salto o nel Liri. La relazione di Carletti fu prontamente confutata da Lolli che ne evidenziò tutte le mancanze e inesattezze. Qualche anno più tardi Lolli sostenne anche la necessità di realizzare una strada rotabile da Avezzano a Sora, che avrebbe assicurato, insieme al ripristino dell’emissario di Claudio, lo sviluppo economico e sociale dell’intera Marsica.

Viste le diverse opinioni che venivano espresse in merito al prosciugamento totale o parziale del lago Fucino, il Re cercava soluzioni convincenti prima di prendere una decisione e dare inizio a eventuali lavori. Un nuovo incarico di redigere un progetto per il controllo delle acque del Fucino fu assegnato a Ignazio Stile, stimato architetto del Regno con accertate cognizioni idrauliche. Stile si recò sul posto il 13 novembre 1789 e visitò l’emissario di Claudio accompagnato dal canonico Lolli. A seguito della vista, Stile preparò una relazione per il Re in cui sosteneva con forza la necessità di riattivare l’emissario romano per alleviare le sofferenze delle popolazioni fucensi che in quegli anni stavano soffrendo nuovamente l’escrescenza del lago. In particolare Ortucchio fu circondato dalle acque diventando un’isola e Avezzano rimase sopra al livello delle acque del lago per soli 27 palmi (= metri 7,12); in quell’occasione entrambi i paesi furono esentati dal pagamento dalle collette ordinarie e straordinarie.

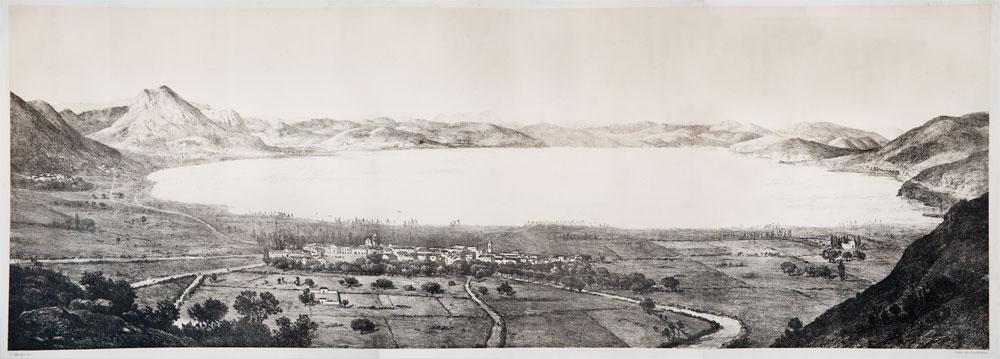

Veduta del lago Fucino in una stampa Ottocentesca

Le relazione di Stile fu il primo studio fatto con rigore scientifico secondo le conoscenze idrauliche dell’epoca, che forniva dati e informazioni tecniche proprie di una persona competente, anche se risulterà carente in alcuni aspetti come dimostreranno gli studi realizzati nei decenni successivi.

Stile prese in esame le ipotesi sul prosciugamento del lago maggiormente accreditate in quel periodo:

- realizzazione di un canale aperto nel lato nord-ovest del lago che attraverso il piano di Cesolino giungesse i Piani Palentini per immettere le acque del Fucino nel fiume Salto o nel Liri.

- costruzione di un certo numero di canaletti che raccogliessero le acque per convogliarle nell’inghiottitoio naturale della Petogna.

- ripristino della funzionalità dell’emissario romano rimuovendo gli impedimenti che ne avevano causato l’ostruzione.

La realizzazione del canale aperto era sostenuta da Luigi Targioni, ma l’architetto Stile dimostrò come tale soluzione non fosse praticabile perché troppo costosa e perché il livello del piano di Cesolino risultava essere 182 palmi (= metri 48) più alto di quello del Fucino.

Cinque canaletti di scolo per il convogliamento delle acque nell’inghiottitoio della Petogna erano già stati realizzati a proprie spese da Domenicantonio Iatosti senza ottenere il risultato sperato. Stile calcolò che per impedire le escrescenze del lago ci sarebbero voluti almeno 500 canaletti di quella tipologia, che l’area della Petogna non sarebbe stata in grado di contenere.

Stile ritenne, invece, che la soluzione migliore per risolvere l’annoso problema dell’instabilità del lago Fucino fosse la “riattazione dell’emissario di Claudio, progettata dal Canonico D. Giuseppe Lolli. Una tale operazione non è impossibile, come si vuol far credere da taluni; e ciocchè il prelodato Lolli espone sembra più ragionevole”. L’impresa era senz’altro fattibile perché l’emissario non era completamente ostruito, infatti, fino a 40 anni addietro Giambattista Aloisio di Avezzano era riuscito a percorrere quasi per intero la lunghezza dell’emissario dal cunicolo maggiore verso il lago, fino al pozzo vicino alla bocca d’esito nel lato di Capistrello. Nella sua relazione Stile stimava i costi dell’opera in 150.000 ducati e invitava gli studiosi e i curiosi, che volessero avere più notizie in merito, a “leggere gli scritti per tale occasione fatti dal famoso Canonico D. Giuseppe Lolli, ne’ quali troveranno raccolto quanto sull’Emissario di Claudio si è fin oggi scritto ed osservato”.La relazione di Stile era conosciuta anche dal viaggiatore svizzero Carlo Ulisse De Salis Marschlins che nell’ottobre 1789 visitò l’emissario romano insieme al canonico Lolli e riportò nel suo libro gran parte delle considerazioni fatte da Stile, criticando severamente Carletti considerato “uomo di nessun valore e autore di meschinissime opere” e riservando parole di stima per Lolli definito “degnissimo ecclesiastico … patriottico e infaticabile”. Lo stesso De Salis ci fa sapere che il Re, dopo aver approvato la relazione di Stile, raccomandava alle banche di anticipare agli imprenditori la somma di 6000 ducati con interessi al 3,5% coperti da garanzia regia e fornire il denaro necessario per il completamento dell’opera che sarebbe stato rimborsato con la vendita delle terre liberate dalle acque. Subito dopo, il Re autorizzò l’avvio dei lavori per riattivare l’emissario

claudiano del Fucino con due decreti regi datati 28 agosto e 25 settembre 1790, in cui affidava l’incarico a Giuseppe Lolli quale soprintendente dell’opera con assegno di 20 ducati al mese. La direzione dei lavori fu affidata inizialmente a Ferdinando Ruberti e successivamente a Ignazio Stile. Collaboratore dei due direttori fu l’ingegnere napoletano Policarpo Ponticelli che tra il 16 e il 31 ottobre 1790 visitò il cantiere appena aperto segnalando come gli ingranaggi delle macchine provenissero da Scurcola e da Morino, i laterizi dalle fornaci di Cerchio e la pozzolana dalle cave di Corcumello. Nel 1791 il canonico Lolli e lo stesso Ponticelli stipularono, attraverso il notaio Benedetto Spina, diverse convenzioni per l’appalto dei lavori con i mastri fabbricatori FrancescoTranquilli di Pescina e Felice de Angelis di Monte Sabinese per riattare il tratto di emissario nel versante del Fucino, con il capomastro muratore Francesco Fontana di Avezzano per il tratto nel versante di Capistrello. La Regia Corte avrebbe fornito la calce e il legno necessario per i ponteggi. Per la calce si stipulò una convenzione con Francesco Fabrizi di Riofreddo, il quale, dietro pagamento di 25 ducati, avrebbe dovuto allestire la calcara in località Petogna in un fosso eseguito a spese della Corte, la quale si impegnava anche a fornire le pietre e il legname per cuocerle.

Sin dall’inizio del suo incarico Lolli fu molto presente nel seguire le attività dell’opera: “In breve tempo fece spurgare alcune centinaia di metri all’imboccatura della galleria, diversi cunicoli e buon numero di pozzi, su’ quali stabilì degli argani per innalzar gli sterri; fece aprire strade di avvicinamento e provvide materiali di ogni specie”.

Mentre dirigeva i lavori, Lolli svolgeva anche la funzione di guida per gli studiosi che venivano a visitare l’emissario, come avvenne il 9 maggio 1791 per l’archeologo e viaggiatore inglese Richard Colt Hoare che così descrisse la sua discesa nell’emissario: “I descended with eager steps to the Emissary, and I was so fortunate as to meet on the spot a former acquaintance, Don Ferdinando Ruberti, the engineer, the Abate Don Giuseppe Lolli, and other persons, who were deputed by the Court of Naples to superintend the workmen employed in clearing this curious piece of antiquity”.

I lavori iniziati nel 1790 si protrassero fino al 1793 e portarono allo svuotamento di “tre pozzi, si ristorarono i cunicoli superiore e quello del pozzo grande, e si pulì il canale per cento canne”. Il costo sostenuto dalla Regia Corte fu di ducati 14.944. Nel 1793 il cantiere fu chiuso e a nulla valsero gli interventi dell’instancabile Lolli perorati presso il Segretario di Stato Giuseppe Zurlo per la sua riapertura. De Salis ci riporta una lettera del dicembre 1792 in cui si afferma che “già 222 canne del gran canale, oltre vari pozzi e gallerie sono state debitamente ripulite” (contro le 100 canne indicate da Brogi) e che l’opera era stata interrotta a causa di liti sorte all’interno degli organi decisionali (alcuni screzi erano anche sorti agli inizi dei lavori tra Lolli e Ruberti), ma non è escluso che tali dissidi potevano essere anche di natura economica, dal momento che in tre anni era stato speso circa un decimo della spesa preventivata da Stile e molti altri fondi sarebbero stati necessari per completare l’opera. Dubbi sull’ammontare totale della spesa da sostenere sarebbero stati espressi dopo circa tre decadi dall’ingegnere romano Pietro Ferrari che stimò un costo dell’intera opera pari al triplo o quadruplo di quello esposto da Stile. Dopo la chiusura del cantiere del Fucino, gli anni che seguirono non furono certo propizi alla sua riapertura. La rivoluzione francese del 1789 aveva portato la diffusione di principi di libertà e uguaglianza causando instabilità politica in molti paesi europei, tra il 1796 e il 1797 l’ascesa di Napoleone Bonaparte vide l’Italia Settentrionale cadere ai suoi piedi, mentre nel Meridione fu istituita la Repubblica Napoletana nel 1799 da parte delle truppe francesi. In questo clima d’instabilità politica è facilmente intuibile come i regnanti fossero più propensi a impiegare le risorse economiche per sostenere le guerre e non dedicarle a progetti ambiziosi come la grande opera del Fucino.

Cunicolo Maggiore dell’emissario romano del Fucino (52 d.C.)

A dare nuove speranze alla popolazione marsicana sulla ripresa dei lavori nell’emissario romano fu il nuovo re di Napoli Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone, che il 17 maggio 1807 si trovava in Avezzano e “alle 5 pomeridiane si è recato a vedere i conicoli dell’emissario … in due di questi conicoli il Re è disceso alla profondità di trecento passi”. Tornato a Napoli, il Re prima di autorizzarne i lavori volle chiedere un parere agli studiosi dell’Accademia Storica di Napoli, rimandando così l’avvio delle attività. Gli studi accademici furono condotti da Luigi Targioni il quale ribadì le sue posizioni contrarie alla riattivazione dell’emissario romano per proporre un canale aperto che portasse le acque del lago nel fiume Salto o Liri e da Gaetano Maria La Pira che invece suggeriva di operare un taglio nel monte Salviano per costruire un canale scoperto, affiancato da una strada consolare, nel punto in cui era costruito l’emissario romano. Per controbattere le tesi dei due accademici Lolli pubblicò una risposta sul Giornale Enciclopedico di Napoli nel 1808, in cui difendeva la bontà del suo progetto, ribadendo quanto era già stato scritto da Ignazio Stile del 1789. Nella sua risposta Lolli precisò anche che le macchine utilizzate nei lavori effettuati tra il 1890 e il 1893 erano state inventate e dirette dal fratello Francesco.

Nel 1808 Giuseppe Bonaparte abbandonò il trono di Napoli per quello di Spagna e il suo posto fu preso da Gioacchino Napoleone, il quale non si occupò affatto del Fucino e delle sue escrescenze per cui il progetto di Lolli non fu portato a compimento anche se nuovamente proposto dall’avezzanese Tommaso Brogi al Reale Istituto di Scienze Naturali nella seduta del 9 gennaio 1816 e pubblicato nel 1822. Dalla lettura della memoria si evince che Brogi non doveva avere un buon rapporto di amicizia con Lolli, infatti, nel riproporre la soluzione della riattivazione dell’emissario claudiano non fa mai riferimento al progetto del suo compaesano che da tre decadi cercava disperatamente di realizzarlo.

Pur non essendo un ingegnere con specifiche cognizioni idrauliche, Lolli è stato il più strenuo difensore del progetto di riattivazione dell’emissario dedicando tutta la sua vita di studioso al raggiungimento di tale obiettivo. Per questo motivo i francesi Alessandro Brisse e Leone De Rotrou lo hanno considerato, a buon ragione, il “precursore del prosciugamento del Fucino”.

La validità del progetto di Lolli per la riapertura dell’emissario trovò conferma anche dopo la sua morte, avvenuta nel 1816, in uno studio del 1817 dell’ing. Giuliano De Fazio che vedeva con favore la riapertura dell’emissario romano con la partecipazione di capitali privati e in uno studio del 1823 del futuro Direttore Generale di Ponti e Strade Carlo Afan de Rivera che convinse il Re a riprendere i lavori per lo spurgo dell’emissario. I lavori iniziarono nel 1826 e durarono 10 anni per terminare nel 1835 con una spesa di Lire 42.500. Afan De Rivera raggiunse il primo obiettivo di ripulire l’emissario per tutta la sua lunghezza, bisognava quindi trovare altri finanziamenti per procedere al restauro dello stesso e consentire il prosciugamento del lago per poi procedere alla bonifica dell’alveo lacustre, ma per questa seconda fase più lunga e costosa si sarebbe dovuto attendere l’intervento di Alessandro Torlonia che realizzerà la monumentale opera in 22 anni, dal 1854 al 1876.

Carta topografica del Fucino (Afan De Rivera 1823).

Bibliografia di Giuseppe Lolli

L’unico documento a stampa di Giuseppe Lolli è quello pubblicato sul Giornale Enciclopedico nel 1808. I primi tre manoscritti di seguito riportati sono stati segnalati da Roberto Parisi nel suo articolo sul prosciugamento del lago Fucino del 1999, mentre l’ultimo manoscritto è stato segnalato da Giovanni Pagani.

- Progetto del S(igno)r Can(oni)co Lolli di Avezzano per lo Rispurgo, e riattamento dell’Emissario Fucino, s.d. (probabile 1785), manoscritto conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli, fondo S. Martino Aggiunti.

- Confutaz(ion)e della Relaz(ion)e di Carletti fatta dall’Abate Lolli, s.d. (probabile 1788), manoscritto conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli, fondo S. Martino Aggiunti.

- Riflessioni sulla nuova Regia Strada di Apruzzo Ulteriore da proseguirsi dalla città di Sora fino a quella di Avezzano ne’ Marsi in dove per mezzo della Consolar via Valeria si riunisce in più rami collo Stato Romano, con tutti gli Apruzzi e con le altre province rassegnate a S. Eccell. Il Sig.r General Campredon Direttore in Capo di tutte le strade, di tutte le acque ed altri lavori del Regno dall’Abate Don Giuseppe Lolli, manoscritto conservato nell’Archivio di Stato di Napoli, s.d. (probabile 1788-1790).

- Risposta del Regio Canonico D. Giuseppe Lolli, Soprintendente della Grande Opera del Fucino e dei Regi Scavi di Antichità in quella Provincia, in Giornale enciclopedico di Napoli, 3° anno, tomo II, Napoli 1808, pp. 245-292.

- Dissertazione istorica-economica intorno all’aprire un canale di commercio, per mezzo del fiume Liri, dal gran Lago Fucino ne’ Marsi, in Provincia di Apruzzo Ultra, al mar Tirreno» manoscritto conservato nella biblioteca privata di Giovanni Pagani.

Per ulteriori approfondimenti su Giuseppe Lolli:

- C. Castellani, Ispettori ai monumenti e scavi nella Marsica, ed. Kirke 2021 (Giuseppe Lolli da p. 43 a p. 46).

- R. Parisi, Il prosciugamento del lago Fucino, in 13 gennaio 1915 – Il terremoto nella Marsica, a cura di S. Castenetto – F. Galadini, Roma 1999, pp. 147-167 (Giuseppe Lolli da p. 148 a p. 154).

- G. Pagani, Luci di nostra gente, Sulmona 1978, (Giuseppe Lolli da p. 401 a p. 410).

______________________________________________________

NOTE

- Archivio Diocesano dei Marsi (ADM), fondo P, Registro dei Battesimi 1736-1766, p. 16.

- Catasto onciario di Avezzano del 1749, carte 123r-127v, conservato nell’Archivio di Stato di L’Aquila sezione di Avezzano (ASAqA).

- ADM, fondo D, b. 45, fasc. 1.

- ADM, fondo B, b. 15, fasc. 53, pagg. 258v, 307, 319, 346v.

- ADM, fondo D, b. 48, fasc. 3; fondo D, b. 47, fasc. 1; fondo C, b. 43, fasc. 974.

- ADM, fondo B, b. 17, fasc. 56, pag. 206.

- Catasto onciario di Avezzano del 1780, carta 309r, conservato in ASAqA.

- ADM, fondo B, b. 17, fasc. 56, pag. 296.

- ADM, fondo D, b. 48, fasc. 2.

- ADM, fondo B, b. 7, fasc. 29, pag. 55.

- ADM, fondo B, b. 20, fasc. 62;

- ADM, fondo B, b. 8, fasc. 34, c. 98v; fondo C, b. 64, fasc. 1238.

- ADM, fondo C, b. 65 fasc. 1256; fondo B, b. 21, fasc. 64, c. 121r.

- ADM, fondo B, b. 8, fasc. 35 e 38 bis. p. 49.

- C.U. De Salis Marschlins, Reisen in verschiedne Provinzen des Königreichs Neapel, Zurich und Leipzig 1793, tradotto daIda Capriati, Nel Regno di Napoli, viaggi attraverso varie provincie nel 1789, Trani 1906, ristampa anastatica ed. Kirke 2017, pp. 230-231.

- G. Lolli, Progetto del S(igno)r Can(oni)co Lolli di Avezzano per lo Rispurgo, e riattamento dell’Emissario Fucino, s.d. (probabile 1785), manoscritto conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli (BNN), fondo S. Martino Aggiunti.

- W. Hamilton, Some Particulars of the present State of Mount Vesuvius; with the Account of a Journey into the Province of Abruzzo, and a Voyage to the Island of Ponza. In a Letter from Sir William Hamilton, K. B. F. R. S and A. S. to Sir Joseph Banks, Bart. P. R. S. Naples, January 24, 1786.

- N. Carletti, Rappresentanza del cavalier D. Niccolò Carletti di N. della S. delle A. sul lago Fucino, memoria allegata al Progetto del Sacerdote Avezzan(e)se D. Giuseppe Lolli per dessiccare il lago Fucino nel Fiume Liris, per l’emissario dell’Imperatore Tiberio Claudio, accompagnato dalla dissertazione contraria dell’Ingegnere D. Nicola Carletti, e piante dall’uno e dall’altro delineate dentro la relazione de’ professori matematici Caravelli, e Bompiede, BNN, fondo S. Martino Aggiunti, 42/2, manoscritto del giugno 1787.

- D. Iatosti, Cenno sul Lago Fucino; di D. Domenicantonio Jatosti, Socio della Società economica del secondo Abruzzo ulteriore, in Giornale enciclopedico di Napoli, 15° anno, tomo II, Napoli 1821, pp. 131-137.

- F. Ruberti, Relazione al Consiglio delle Finanze del Capitano Ruberti, BNN, fondo S. Martino Aggiunti, 42/4, manoscritto del 12 agosto 1788; Copia di lettere di officio del Cap. D. Ferdinando Ruberti, con cui si eligge l’avvocato D. Giustino Piccolini in Avvocato Fiscale, razionale e segretario dell’opera dello spurgo dell’Emissario di Claudio presso il Fucino, BNN, fondo S. Martino Aggiunti, 42/6, manoscritto del 1° novembre 1790.

- A. Bencivenga, Un’inedita relazione settecentesca sul lago del Fucino. Nota preliminare, in Il Fucino e le aree limitrofe nell’antichità, Atti III Convegno di Archeologia, Avezzano 13-15 nov. 2009, Avezzano 2011, pp. 412-415 a p. 415.

- G. Lolli, Confutaz(ion)e della Relaz(ion)e di Carletti fatta dall’Abate Lolli, s.d. (probabile 1788), BNN, manoscritto fondo S. Martino Aggiunti.

- G. Lolli, Riflessioni sulla nuova Regia Strada di Apruzzo Ulteriore da proseguirsi dalla città di Sora fino a quella di Avezzano ne’ Marsi …, manoscritto conservato presso l’Archivio di Stato di Napoli, s.d. (probabile 1788-1790).

- La relazione di Stile fu pubblicata da F. De Luca, Relazione del lago Fucino e dell’emissario di Claudio dell’architetto Ignazio Stile scritta verso il cadere del secolo XVIII, in Annali Civili del Regno delle Due Sicilie, vol. LI, maggio-giugno-luglio-agosto 1854, (con ampia introduzione pp. 39-51), pp. 52-69.

- Fino al 1840 la misura di 1 palmo = cm 26,37 e 1 canna = 8 palmi.

- A. Brisse – L. De Rotrou, Prosciugamento del lago Fucino, Roma 1883, ristampa 2011, p. 248.

- C.U. De Salis Marschlins, Nel Regno di Napoli, viaggi attraverso varie provincie nel 1789, ristampa ed. Kirke 2017, pp. 182, 230, 232, 244-246.

- R. Parisi, Il prosciugamento del lago Fucino, in 13 gennaio 1915 – Il terremoto nella Marsica, a cura di S. Castenetto – F. Galadini, Roma 1999, pp. 147-167, a p. 153.

- A. Socciarelli, Tommaso Brogi. Sul lago Fucino e sue escrescenze: progetti per bonificarlo colla descrizione dell’Emissario di Tiberio Claudio; e sulla necessità di riaprirlo, trascrizione, note e ampia introduzione di Antonio M. Socciarelli. In Appendice: Descrizione di un’antica grotta idrofora di Carmelo Mancini, ed. Kirke 2012, pp. XXXVIII-XLIII.

- A. Brisse – L. De Rotrou, Prosciugamento del lago Fucino, Roma 1883, ristampa 2011, p. 271.

- R.C. Hoare, A classical tour through Italy and Sicily, London 1819, pp. 255-256.

- T. Brogi, Sul lago Fucino, e sue escrescenze: progetti per bonificarlo colla descrizione dell’Emissario di Tiberio Claudio; e sulla necessità di riaprirlo. Memoria del socio corrispondente dottor Tommaso Brogi. Letta nell’adunanza de’ 9 gennaio 1816, in Atti del Real Istituto d’incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli, Tomo III, Napoli 1822, p.37.

- R. Parisi, Il prosciugamento del lago Fucino, Roma 1999, p. 153.

- C.U. De Salis Marschlins, Nel Regno di Napoli, viaggi attraverso varie provincie nel 1789, ristampa ed. Kirke 2017, p. 246.

- Minicucci A., Illustrazione di un ceppo sepolcrale esistente in Avezzano, co’ dettagli sull’Acquidotto Claudiano, presso il quale fu dissotterrato nel 1804, Aquila 1817.

- A. Brisse– L. De Rotrou, Prosciugamento del lago Fucino, Roma 1883, ristampa 2011, p. 280.

- Corriere di Napoli, n. CXXI, del 17 maggio 1807, p. 495.

- L. Targioni, Dell’emissario di Claudio al lago Fucino, nella rivista Corrispondenza Generale, Napoli 1807, pp. 20 segg.

- G.M. La Pira, Riflessioni che possono condurre a facilitare l’impresa di dare le scolo alle acque del Lago Fucino, Napoli 1807.

- G. Lolli, Risposta del Regio Canonico D. Giuseppe Lolli, Soprintendente della Grande Opera del Fucino e dei Regi Scavi di Antichità in quella Provincia, in Giornale enciclopedico di Napoli, 3° anno, tomo II, Napoli 1808, pp. 245-292.

- T. Brogi, Sul lago Fucino, e sue escrescenze: progetti per bonificarlo colla descrizione dell’Emissario di Tiberio Claudio; e sulla necessità di riaprirlo. Memoria del socio corrispondente dottor Tommaso Brogi. Letta nell’adunanza de’ 9 gennaio 1816, in Atti del Real Istituto d’incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli, Tomo III, Napoli 1822, pp. 1-37.

- A. Brisse – L. De Rotrou, Prosciugamento del lago Fucino, Roma 1883, ristampa 2011, p. 251.

- G. De Fazio, Relazione della visita del Fucino fatta in Luglio ed Agosto del 1816 e parere definitivo intorno alla bonificazione di quella vallata dato nello stesso anno sopra i fatti raccolti in detta visita, e nelle precedenti dal 1780 in qua, Napoli, 1817.

- C. Afan de Rivera, Considerazioni sul progetto di prosciugare il lago Fucino e di congiungere il mar Tirreno all’Adriatico per mezzo di un canale di navigazione, Napoli 1823.

- C. Afan de Rivera, Progetto della restaurazione dello emissario di Claudio e dello scolo del Fucino, Napoli 1836.

- G. Pagani, Luci di nostra gente, Sulmona 1978, pp. 407-409.