La «Regia Udienza dell’Abruzzo Ultra», con piena giurisdizione civile e penale in tutta la Marsica, risiedeva all’Aquila (capoluogo di provincia) e aveva a capo un Preside (Don Matteo Carrascosa), in carica per tre anni, laddove l’effettivo potere giudiziario spettava al caporuota e a due uditori. Inoltre, un avvocato fiscale fungeva da accusatore nei delitti pubblici ed era anche incaricato di vigilare sull’economia della provincia. Oltretutto, bisogna tener conto che il braccio armato dell’Udienza era composto dalle «squadre di campagna, miliziotti e fucilieri di montagna», incaricati dell’arresto dei rei.

Tuttavia, contro le sentenze del tribunale aquilano, gli imputati potevano ricorrere in appello presso Napoli (Gran Corte della Vicaria), sia in materia civile sia penale.

Nel nostro caso, ci occuperemo di due rilevanti processi celebrati all’Aquila e poi inoltrati nelle aule della massima Corte del regno: dibattimenti che spesso non furono immuni da condizionamenti poiché subivano (come vedremo) l’influenza della parte più potente degli interessati. Costoro, per conseguire i propri vantaggi, non esitavano a imporre prepotenze e angherie sull’intera popolazione «con le minacce dei bravi, con le speranze degli illusi, con la subordinazione dei miserabili, con le raccomandazioni dei potenti» (1). Per la maggior parte queste famiglie erano costituite dall’antica classe degli amministratori feudali che si erano arricchiti alle spalle dei baroni locali nei secoli precedenti e appartenevano, già alla metà del Settecento, al ceto privilegiato, spadroneggiando in tutta la Marsica. Tra il ricco materiale d’archivio abbiamo ritrovato tratti concreti di simili situazioni.

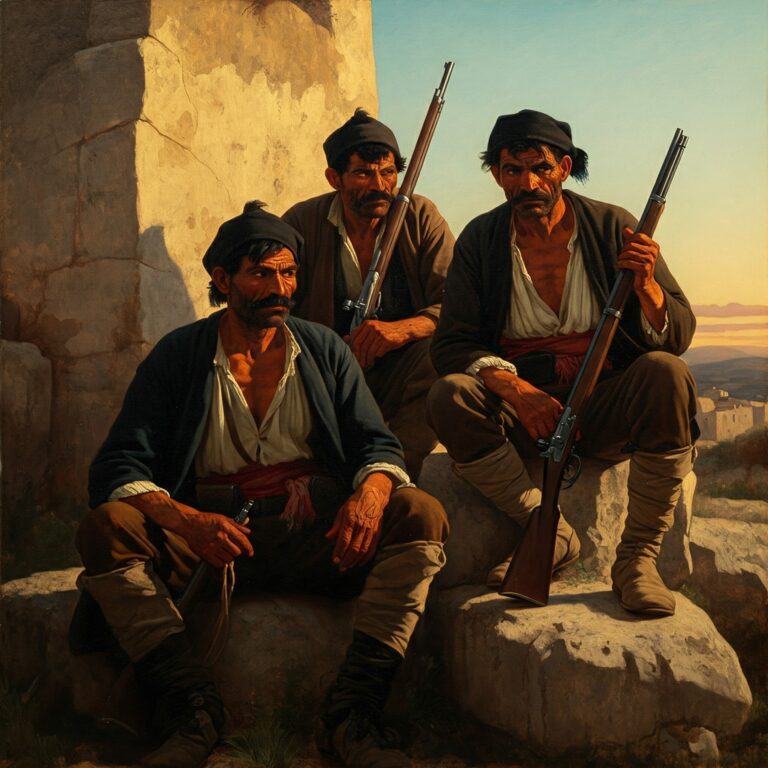

Dal 1772 al 1789 il paese di Collelongo fu investito da anarchia totale, diventando ingovernabile. Il luogotenente della corte locale, Don Damiano Sambuci (originario di S.Donato Val di Comino) ebbe duri scontri con l’agente baronale Don Donato Floridi e suo fratello Stefano (sacerdote). In realtà, la famiglia dei Floridi, agenti del duca Don Cesare Pignatelli attuale possessore del feudo di Collelongo, s’intromettevano anche «in tutti gli affari dell’Università in grave danno, e discapito della Giustizia», causando disordini e malcontenti in tutto il piccolo borgo. I due facinorosi «facevano a lor capriccio carcerare alcune persone che non siano loro adoranti contro ogni giustizia e ragione». Addirittura, dopo aver fatto uccidere il luogotenente del posto, lo sostituirono con il «pecoraro Nicola d’Ercole, uomo incapace di sostenere una tal carica, strumento nelle mani dei Floridi per controllare la Corte». Probabilmente, nel mese di luglio del 1783 il re, subissato da reclami, suppliche e denunce, ordinò al Preside aquilano di «vigilare lo zelo dei Floridi». Occorre ancora rilevare che, l’arroganza dispotica degli oppressori del comune, era sorretta dalle minacce di Romualdo Falcone «birro di questa Corte, dedito quasi sempre a furti e violenze». Persino il governatore Pasquale Nulli, dopo aver subito maltrattamenti e sopraffazioni, fu costretto a tornare con tutta la sua famiglia in «Terra di Lavoro» (l’attuale provincia di Caserta), non prima di aver inviato l’ultimo disperato appello all’Udienza aquilana, scrivendo:«La decadenza della Giustizia in questi due paesi di Collelongo e Villavallelonga in Provincia dell’Aquila di mia giurisdizione è arrivata a tal punto, che solamente l’Autorità Reale, può farla risorgere; qui la Corte locale non ha più forza» (2).

In altra situazione, diversi elementi di contrapposizione ci inducono a esaminare l’inserimento della città di Avezzano nel duro litigio tra Celano, Pescina e Cerchio.

Si trattava di una complicata situazione che rivelò forti interessi zonali per ottenere un’assoluta preminenza giurisdizionale, nel momento in cui il «dottore in legge» Don Geremia D’Amore di Cerchio era subentrato a Don Giuseppe Porcari di Avezzano, come giudice della «Regia Doganella di Pescina» (3). A imitazione di Don Stanislao Mascitelli, che in passato, pur essendo stato nominato capo ripartimento aveva spostato la sua sede a Gioia dei Marsi, anche lui decise di portare la residenza a Cerchio. Nonostante i reiterati interventi, nel corso del dibattimento, autorità centrali e periferiche furono invischiate in querele e lagnanze dei proprietari di greggi appartenenti all’area occidentale della Marsica. Tanto è vero che, l’ufficio aquilano del governatore generale delle regie Doganelle, ne fu invaso letteralmente, suscitando indignazioni e scalpori di ogni genere. D’altra parte il D’Amore, convinto di sostenere a spada tratta un suo sacrosanto diritto, rispose alle ingiurie in questo modo: «Per discarico di mio dovere, mi do l’onore umilmente di riferire a V.S. Illustrissima, che le querele pervenute dei Fidati delle Doganelle è stato opera di pochi malcontenti celanesi, che hanno fomentato gli altri a ricorrere, ma non già che i medesimi ne abbiano veramente motivo di lagnarsi della mia permanenza qui, poiché questa Terra trovandosi situata quasi al pari di Celano, riesce comoda a tutti i Fidati, i quali, non solo di giorno, ma anche di notte continuamente qui concorrono». A partire, quindi, da queste contrastanti posizioni, la maggior parte dei locati inviò nuova missiva al capo della provincia, affermando: «Nella suddetta piccolissima Terra di Cerchio non vi sono Notari, né Procuratori, né Avvocati, e quello che è peggio le rilevazioni dei delitti in genere per le cause criminali non potranno essere svolte, se non dopo un lungo circuito col mezzo dei Periti Forestieri, giacché nella suddetta Terra non esistono Medici, Chirurgi, e Speziali». In diversa prospettiva, invece, si collocò la cittadina di Pescina che rivendicò la sua preminenza presentando un antico decreto attestante la nomina reale conferita a suo tempo da Carlo di Borbone. In ogni modo, esaminando le fonti documentarie, emergono numerose dichiarazioni molto campanilistiche espresse da avvocati e proprietari dell’una e dell’altra parte, dirette comunque tutte a screditare la nuova sede di Cerchio. Al momento sembrò che la città di Avezzano prevalesse nella disputa, specialmente quando il notaio Spina espose al re una petizione dei priori Vincenzo Lolli, Cesidio Antonio Mancinelli e Matteo De Clemente, controfirmata da ben ventinove notabili del posto. La tesi portata avanti era fondata sull’assoluta posizione centrale di Avezzano, una sede sicuramente più comoda per tutti «anche per le strade piane, e poco fangose in tempo d’inverno». Si schierarono con gli avezzanesi i borghi di: S.Pelino, Antrosano, Forme, Scurcola, Trasacco, Albe, Corcumello, Carsoli e tutta la Valle Roveto che, con ardenti rivendicazioni, desideravano la residenza dei luogotenenti della Doganella «per sempre in Avezzano». Questo ricco panorama di dichiarazioni (finalizzate ad accaparrarsi copiosi vantaggi) costrinse la «Regia Camera della Sommaria» a intervenire nella disputa, per riconoscere, infine, l’antico diritto spettante solo a Pescina. Tanto è vero che il sovrano, in data 7 gennaio 1781, costrinse Don Geremia D’Amore a spostare immediatamente la sua sede nella città sede dell’Episcopio. Espressiva la risposta del luogotenente a simile autoritario comando: «Mi dichiaro pronto ad eseguire, come devo, ai Suoi veneratissimi ordini, ed appena gli Amministratori di detta Città di Pescina mi avranno trovato ivi una casa a mio interesse, per la quale stanno praticandosi le diligenze, subito, mi porterò colà ad esercitare, e risiedere». In ogni caso, la documentazione d’archivio non ci permette di stabilire se (per i restanti cinque mesi), il luogotenente della «Regia Doganella» si trasferì effettivamente alla città sede dell’Episcopio (4).

NOTE

- Per tutti i poteri abusati nelle «Università» marsicane e del regno di Napoli, si veda: A.Pannone, Lo stato borbonico: saggio del diritto pubblico napoletano dal 1734 al 1799, Vol.I, Firenze, 1925.

- Archivio di Stato di L’Aquila, Fondo del Preside, Affari Generali, Iª Serie, cat.27, b.16, fasc. 406.

- La figura del «Luogotenente» ebbe origine da un privilegio concesso dal re Ferrante d’Aragona ai proprietari di bestiame dell’Aquila che ottennero di avere un funzionario doganale, rappresentante del «Governatore della Dogana di Foggia», nella loro città, soprattutto per usufruire della giurisdizione speciale, senza doversi recare in Puglia (M.Coda, Breve discorso del principio privilegii et instruttioni della regia Dohana della mena delle pecore di Puglia, raccolto dal Dottor Marcantonio Coda della Città di Foggia, Avvocato del Tribunale di detta Regia Dohana, in Napoli, Per Geromino Fafulo,1666 pp.18-44). Cfr., F.Boccini, La regia Doganella d’Abruzzo a L’Aquila ed il suo archivio, Estr. da Le chiavi della memoria, Scuola Vaticana di Paleografia, Città del Vaticano, 1984, pp.107-123; P.Muzi, La Regia Udienza dell’Aquila ed il suo archivio, in «Rassegna degli Archivi di Stato», Roma, LVI (1996), n.1, pp.9-46.

- Archivio di Stato di L’Aquila, Regia Udienza e Doganella, Atti diversi, b.276 (1779-1781).