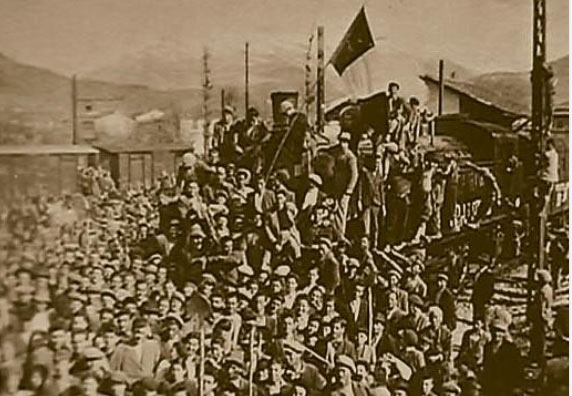

Le dinamiche economiche del principato del Fucino negli anni del dopoguerra, videro inasprirsi lo scontro sociale e politico, laddove la situazione diventava esplosiva con l’invasione delle terre, picchettamenti e conflitti a fuoco.

Ancor più espressiva per capire la tragica congiuntura, apparve la convocazione di un’affollata assemblea di combattenti, che si svolse ad Avezzano il 23 agosto 1919 per eleggere un nuovo direttivo. L’importante riunione fu presieduta dal presidente avvocato Salvatore Spallone, dal vice dottor Cesare Gatti, dai consiglieri: Angelo Sebastiani, Luigi De Simone, Pietro Giffi, Carmine Testa, Bartolomeo Dal Prà, Ugo Spina, Ruggero Paradisi e altri importanti personalità della vita pubblica marsicana. Con nuova rilevante adunanza del 18 ottobre 1919, alla presenza d’importanti autorità provinciali, si convocò la Società Operaia, presieduta dal cavalier Fedele De Bernardinis, per stabilire la costruzione di: «un monumento in onore dei concittadini immolatisi per la salvezza dell’Italia, monumento che ricordi anche tutti i mutilati ed i combattenti, che sono stati numerosi rispetto all’esiguo numero degli scampati al terremoto».

Nello stesso periodo, quando già la situazione peggiorava, in una lunga relazione l’amministratore Bernardo Vincenti affermava: «Il tenimento del Fucino nelle attuali condizioni è, purtroppo, quanto di meno redditizio e di più pericoloso si possa immaginare nei riguardi della tutela e difesa del diritto di proprietà» (1).

Terminando il suo fosco quadro zonale, il Vincenti suggerì di acconsentire alla distribuzione di terre a una cooperativa di combattenti, evidentemente guardati dai Torlonia con una certa benevolenza «in funzione antisocialista e antipopolare» (2).

La stessa organizzazione il ventiquattro dello stesso mese, preparò un grande banchetto per accogliere degnamente «il socio benemerito Comm. Camillo Corradini». Il comitato organizzativo era composto dai soci: Lello Resta, Curzio Saraceni, Antonio Seritti, Vincenzo Andreetti, Mario Corbi e Alfredo Quaglieri. I vasti magazzini messi a disposizione dal cavalier Salvatore Corbi, furono preparati a dovere, per accogliere gli autorevoli ospiti. In proposito, il giornalista del Risorgimento d’Abruzzo presente all’evento scrisse che, nell’ampio locale, appena cominciò a parlare Camillo Corradini (visibilmente emozionato), tutti gli intervenuti rimasero in religioso silenzio. Il suo discorso molto persuasivo, dimostrò un vigore non comune: «Io sono come il pellegrino venuto nel paese, donde partì fanciullo con nel cuore il desiderio di non dimostrarsi indegno del proprio luogo natio. E seguii lontano in trent’anni questa mia Marsica, che aveva scritto pagine immortali di lavoro e di grandezza. La sventura della tragedia volle travolgerla ed io tornai con l’amarezza nel cuore per aiutare la sua resurrezione in una a quella di tutta la regione. E lavorammo tutti insieme per questo scopo».

Secondo il parere dell’ex segretario all’Interno del governo giolittiano, dopo quasi un trentennio di dibattiti parlamentari, appariva chiarissimo che: «la sventura nazionale era il prodotto di una serie di errori militari, che la leggenda dell’onta dei nostri soldati aveva per sola prova il gesto disperato di un Comando alla ricerca di un alibi, che la gazzarra fatta dai partiti intorno a questa sventura mirava soltanto a riversare gli uni sugli altri le responsabilità della tragedia». Le sue invettive, colpivano inesorabilmente i vertici militari (Cadorna, Graziani, Diaz, etc.), affermando che in un periodo in cui le sorti della sanguinosa guerra precipitavano, si erano aggravate ancor più le condizioni generali del paese. Tuttavia: «La guerra non poteva fare della Marsica una terra di genuflessione ad una lotta che non definisco. Io non vi farò di nuovo un’esaltazione della guerra. Oggi è dei fecondi risultati della guerra e della ricostruzione che dobbiamo parlare» (3).

Di lì a poco, con altri progetti di rinascita molto persuasivi, l’onorevole si sarebbe candidato nel collegio di Avezzano, in contrapposizione ai socialisti, al suo nemico giurato Ernesto Trapanese e ai violenti seguaci fascisti di Vincenzo Ludovici.

Come poi avvenne, l’illustre uomo politico fu eletto nell’ultimo governo Giolitti, insieme a Erminio Sipari, all’aquilano Camerini a Trozzi, Ludovici e Saturnino Muzi.

Le promesse elettorali non impedirono nuove agitazioni nel Fucino, seguite dall’intervento di uno squadrone di cavalleria e da almeno duecento carabinieri che presidiavano costantemente le terre del Bacinetto oggetto del contenzioso, rivendicate dalle leghe contadine di Celano e Pescina, in netta contrapposizione le altre sezioni combattenti della Marsica. Così, ancora una volta, i caratteri di una rivolta generale (tutti contro tutti), andavano estendendosi nell’intero comprensorio, permettendo ai contadini celanesi di occupare abusivamente alcuni appezzamenti nel Fucino; inoltre, la popolazione di Cerchio, scesa in piazza contro il lavoro dell’ingegnere del genio civile «Della Bitta», subì la dura repressione dei carabinieri comandati dal sottoprefetto di Avezzano Giordano (4).

Carlo Torlonia (1874-1947)

D’altronde, l’invito a provvedere subito ai bisogni degli ex combattenti tornati in paese, fu rivolto all’avvocato «delegato speciale» Goffredo Taddei, ricordandogli che: «I baldi e forti soldati cerchiesi, durante la lunga guerra, hanno dato prove non indubbie di fulgido ed eroico valore: essi hanno dato prove non dubbie di fulgido ed eroico valore, emulando la tradizione degli antichi progenitori, i Marsi, che Roma tenne in alta considerazione; ma, oh vergogna! Ogni volta che ognuno di essi è tornato a Cerchio, un’inattesa ingratitudine l’ha accolto: le sue membra stanche ed indolenzite non hanno mai trovato un decoroso ricetto ed egli s’è visto costretto a soffrire ancora e sempre, ricoverandosi nella casa caduta o diruta, dove mai credeva, dopo aver versato il sangue per la Patria diletta!» (5).

D’altronde, l’invito a provvedere subito ai bisogni degli ex combattenti tornati in paese, fu rivolto all’avvocato «delegato speciale» Goffredo Taddei, ricordandogli che: «I baldi e forti soldati cerchiesi, durante la lunga guerra, hanno dato prove non indubbie di fulgido ed eroico valore: essi hanno dato prove non dubbie di fulgido ed eroico valore, emulando la tradizione degli antichi progenitori, i Marsi, che Roma tenne in alta considerazione; ma, oh vergogna! Ogni volta che ognuno di essi è tornato a Cerchio, un’inattesa ingratitudine l’ha accolto: le sue membra stanche ed indolenzite non hanno mai trovato un decoroso ricetto ed egli s’è visto costretto a soffrire ancora e sempre, ricoverandosi nella casa caduta o diruta, dove mai credeva, dopo aver versato il sangue per la Patria diletta!» (5).

In precedenza (18 giugno 1919), anche il paese di Ortucchio aveva richiesto con insistenza un’equa distribuzione delle terre ai: «valorosi combattenti, che difesero i sacri confini della Patria». Del resto, la proprietà del Fucino era vista come un preludio di ben più gravi conseguenze future, quando già i contadini di Luco e Trasacco, aizzati a dovere dall’ex onorevole Trapanese, aderenti «alla lega proletaria invasero con la violenza le terre assegnate ai combattenti. Naturalmente furono cacciati dalla Forza Pubblica accorsa sul luogo» (6).

Nel momento della proclamazione di Camillo Corradini, considerato da molti come il solo uomo politico capace di migliorare le condizioni dell’intera Marsica (candidato al collegio di Avezzano), si moltiplicarono ovunque riunioni delle assemblee combattenti e quelle territoriali delle Società del Mutuo Soccorso. Seppur osteggiato nella sezione combattenti di Cappelle dei Marsi dall’avvocato Vincenzo Ludovici ma sostenuto da Filippo Cavanna che prometteva la distribuzione delle terre, nel discorso di Avezzano l’onorevole riaffermò l’impellente necessità della rinascita di tutto il territorio (7).

Note

- Archivio Centrale dello Stato, Archivio Torlonia, Relazione B.Vincenti, La gestione del principato del Fucino nei due periodi quinquennali: l’uno precedente al terremoto (anni 1910-1914) e l’altro posteriore al terremoto (anni 1915-1919), b. 203.

- C.Felice, Azienda modello o latifondo? Il Fucino dal prosciugamento alla riforma, in «Italia Contemporanea», dicembre 1992, n.189, p.656.

- Il Risorgimento d’Abruzzo, Settimanale di Battaglia, Anno I, Num. 25, Roma, 25 Ottobre 1919, Un grande banchetto della Società Operaia di Avezzano in onore di C.Corradini; Id, Anno I, Num.30, Roma, 16 Novembre 1919, Il discorso di Corradini ad Avezzano.

- Ivi, Anno I, Num. 1, Roma, 11 Maggio 1919, Da Celano: Zuccherificio e agricoltori.

- Ibidem, Anno I, Num.8, Roma, 29 Giugno 1919, Da Cerchio. I nostri più urgenti bisogni.

- Ibidem, Anno I, Num. I, Roma, 11 Maggio 1919, Da Avezzano. L’invasione delle terre del Fucino.

- Ibidem, Anno I, Num.16, Roma, 24 Agosto 1919, Da Avezzano. L’Assemblea dei combattenti; Id. Anno I, Num. 25, Roma, 25 Ottobre 1919, Un grande banchetto della Società Operaia di Avezzano in onore di C.Corradini; Id., Anno I, Num.29, Roma, 12 Novembre 1919, Da Cappelle dei Marsi.