La congiuntura politica nell’autunno del 1922 era favorevole al fascismo, proprio quando Giovanni Preziosi (ministro noto per il suo antisemitismo), alla vigilia del congresso di Napoli (24-26 ottobre), invitava Mussolini ad assumere il potere con una lettera fatta recapitare da Michele Bianchi (segretario del Partito Nazionale Fascista) nella quale si leggeva: «Dite a Mussolini o ora o mai più» (1). Per lui, se il movimento estremista di destra non avesse approfittato subito delle esitazioni governative in corso, probabilmente, con l’approssimarsi dell’inverno, la congiuntura si sarebbe risolta in favore di Giolitti.

In proposito, con un successivo articolo pubblicato su «Gerarchia», lo stesso Mussolini fece alcune considerazioni, insistendo sul concetto che: «il periodo della rivoluzione fascista si sarebbe aperto subito, all’indomani della Marcia, con la creazione del Gran Consiglio che avrebbe determinato irreparabilmente la frattura fra il vecchio e nuovo regime» (2). Con un telegramma indirizzato a Luigi Federzoni (fautore della fusione del Partito Nazionalista con il Partito Nazionale Fascista), lo statista intese smentire le ipotesi di una rivoluzione tanto sbandierata dai suoi avversari, ripetendo invece che l’insurrezione fu: «sorretta dal consenso tacito e palese della maggioranza del popolo italiano e dal fatto che lui era deciso ad andare fino in fondo» (3).

Tuttavia, in questa fase, Mussolini evitò di mettersi direttamente contro Giolitti, poiché «a lui guardava la parte più responsabile e più importante della grande industria e del mondo finanziario». Per questo, bisognava procedere d’accordo con il potente uomo politico ma, al tempo stesso, occorreva impedire che a presiedere un nuovo governo fosse ancora lui. Di conseguenza «la marcia su Roma» doveva servire, soprattutto, a far precipitare le circostanze «inducendo i partiti di centro a passare sopra ai loro scrupoli e alle loro ultime incertezze».

Attraverso trattative parallele con Giolitti e il presidente del Consiglio Luigi Facta, Mussolini, tenendo ben presente le posizioni dell’esercito e della monarchia sabauda: «dissipò ulteriormente le residue diffidenze esistenti intorno al fascismo e fece si che il paese e i partiti si venissero a trovare improvvisamente di fronte ad una situazione inattesa di emergenza, per uscire dalla quale col minimo danno al re sembrò vi fosse solo la strada di un governo Mussolini» (4). In tutta la complessa vicenda non priva di tensioni e giochi di potere, andranno inseriti gli sviluppi locali, con la partecipazione massiccia degli squadristi marsicani alla «marcia su Roma».

Del resto, alcuni giorni prima i fascisti abruzzesi ben presenti «all’adunata di Napoli», avevano seguito la legione capitanata dal delegato regionale Giacomo Acerbo, comandati dal console della legione abruzzese Ettore Giannantonio. Risposero alla chiamata le squadriglie di Avezzano, Tagliacozzo, L’Aquila ecc., denominate «Me ne frego», accompagnate dalla banda di Balsorano che suonava l’inno «Giovinezza». Nel drappello avezzanese si distinse per l’eccessivo fanatismo il conte Filippo Resta, detto «Filippo il Bello» (5). Al teatro San Carlo, dopo il discorso battagliero «dell’amatissimo Duce», i dodici comandi territoriali della milizia, già organizzati militarmente, ebbero l’ordine di muovere sulla Capitale comandati da Giacomo Acerbo, Alessandro Sardi e Giuseppe Bottai, personalità di spicco nel panorama fascista e noti anche nella Marsica. Un riscontro interessante dei successivi avvenimenti si rileva dalla consultazione testuale della cronaca.

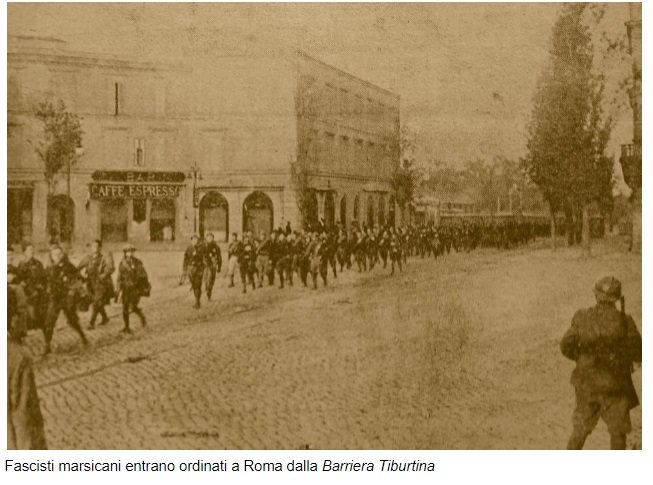

Essendo stata danneggiata la linea ferroviaria dagli avversari di sinistra, un nucleo di squadristi e combattenti di Avezzano occupò subito la sottoprefettura e l’ufficio telegrafico: «precludendo ogni contatto delle autorità con il governo centrale, quindi impose ai ferrovieri il ripristino delle rotaie, di guisa che la colonna Bottai, composta da duemilaquattrocento abruzzesi, faceva ingresso a Roma nella mattina del 30 ottobre, attraverso il quartiere San Lorenzo».

Dalla cronaca dettagliata di Salvatore Tortora, non priva, però di atteggiamento trionfale patriottico, riportiamo alcuni stralci importanti: «Ai legionari era stato dato ordine tassativo di evitare ogni provocazione, che avrebbe potuto avere serie conseguenze. E l’ordine fu rispettato. Dalla porta Tiburtina le nostre colonne, in perfetto assetto di marcia, si snodarono per la via principale del rivoluzionario quartiere, avendo alla testa i comandanti e i gagliardetti. Ma l’agguato era da tempo preparato […] Veniva quindi il fiero aiutante maggiore di Panfili, signor Boccato Giovambattista, dalla voce stentorea […] Notammo quindi il decoratissimo nostro amico conte Resta, Commissario straordinario. Enrico Resta che portava la camicia nera con la stessa eleganza, con la quale avrebbe portato un frak […] Notammo ancora la balda squadra di Avezzano comandata da Vico della Bitta; quella di Morino comandata da Pasquarella. La squadra di Balsorano era comandata dall’egregio signor De Caris; di essa faceva parte il nostro carissimo amico corrispondente ing. Giuseppe De Medici […] La squadra di Cerchio era comandata da Vincenzo D’Amore; quella di Tagliacozzo dal signor Domenico Amicucci, fratello del nostro amico e collega comm.Ermanno, quella di Sante Marie da Giuseppe Ippoliti» (6).

Proseguendo nella descrizione dei fatti accaduti alla colonna fascista delle camice nere marsicane, riportiamo nel dettaglio le vicende delle squadriglie giunte ormai a Tivoli, pur essendo impossibilitate a usare il treno: «i nostri squadristi, ricevuto l’ordine di avanzata, iniziarono la marcia a piedi verso Roma, ove sarebbero entrati per la Barriera di Tiburtina e per il quartiere di San Lorenzo, covo degli elementi rivoluzionari della Capitale. Mentre i Legionari procedevano silenziosi e ordinati verso il centro della città, da alcune finestre semichiuse partiva una furiosa scarica di fucileria». La colonna marsicana era guidata dall’onorevole Alessandro Sardi e da Giuseppe Bottai, ispettore generale dell’ottava zona, comandante della Legione d’Abruzzo, affiancato dal conte Filippo Resta, segretario delle organizzazioni del circondario.

I fascisti di Avezzano erano condotti da Vico Della Bitta; quelli di Cerchio da Vincenzo D’Amore; quelli di Tagliacozzo da Domenico Amicucci e quelli di Sante Marie da Giuseppe Ippoliti. Il numeroso drappello, in un primo momento, seppur rassicurato di non subire rappresaglie dai socialisti e dai comunisti del quartiere San Lorenzo, fu oggetto invece di una micidiale scarica di fucileria e costretto, così, a rispondere al fuoco con moschetti e pistole (7).

Da altra corrispondenza (Il Mattino del 30 ottobre 1922) venne riporta la narrazione «di quanto compirono ed osarono le squadre della nostra regione durante la Marcia su Roma», un racconto evidentemente gonfiato con i soliti termini esaltanti. Tra l’altro si legge: «sono cronache, queste, che hanno il colore e la statura della storia. Rievocandole, tutti gli entusiasmi migliori, vivificati in un lavacro di eroiche memorie, si sentono sospinti a chiedere e sperare a più ardue prove». Comandati da Enrico Panfili (132ª legione Monte Velino della milizia volontaria per la sicurezza nazionale stanziata ad Avezzano), almeno duecento avezzanesi affiancati da tenaci marsicani, durante la marcia di avvicinamento alla capitale, cantavano il ritornello: «se non ci conoscete guardate i distintivi, noi siamo gli squadristi del console Panfili», seguendo l’onorevole Giuseppe Bottai: «compatti e, meravigliosamente disciplinati, senza segno di stanchezza».

Com’è stato osservato, tutto sembrava dovesse procedere al meglio, fino a quando buona parte degli animosi giovani diretti al centro della città, furono accolti da colpi d’arma da fuoco, appunto nel rione San Lorenzo. Del resto, comunisti e socialisti in agguato: «attesero il passaggio di metà della Colonna ed incominciarono a scaricare i loro moschetti sulle squadre, che si trovavano in condizioni d’inferiorità, perché i teppisti sparavano dall’alto dei balconi e dalle feritoie. I fascisti, pertanto, dal canto loro si misero in posizione di difesa e scaricarono a loro volta i moschetti e le pistole verso la direzione, donde partivano i colpi. A questo punto la battaglia diventò accanita; si sparava da alcuni punti della strada e le truppe intervenute sparavano contro i vigliacchi provocatori comunisti che dimostravano il loro coraggio facendo fuoco alla cieca dai loro scuri ripari. Purtroppo sul terreno restarono alcuni feriti ma l’audacia della teppa per l’eroismo della gioventù abruzzese, fu esemplarmente punita». Dopo il sanguinoso scontro a fuoco che causò ben tredici morti e parecchi feriti, sopraggiunta la sera, le squadre marsicane condotte da Ettore Giannantonio, Alessandro Sardi, Giustino Troilo, Guido Cristini, Alarico Bernardi, Vico Della Bitta ed Enrico Panfili, sfilarono per Via Nazionale e per il Corso Umberto, accolte dagli applausi della popolazione romana, alloggiate, infine, nei locali del teatro Adriano.

Il giorno dopo la legione abruzzese si unì a tutte le altre squadre convenute a Piazza del Popolo, ricevuta da ovazioni e da una pioggia di fiori. La cronaca di quella cruenta giornata terminò con queste parole: «Noi che abbiamo seguito questi valorosi giovani nella loro tappa gloriosa, riportiamo l’impressione che con uomini della loro tempra, l’Italia non potrà che raggiungere sempre più alti destini, ed il Paese dovrà essere riconoscente a questi fanti gloriosi, che hanno scritto in questi giorni la più bella pagina di storia». A detta del giornalista presente ai fatti, l’onorevole Alessandro Sardi si trovò a un tratto: «esposto al fuoco micidiale, ma anziché curarsi di difendersi, tentò di ricondurre i suoi uomini alla calma, esortandoli a ritirarsi. Veramente l’opera del valoroso deputato, per cui gli squadristi hanno un affetto ed una profonda venerazione, evitò guai peggiori, altrimenti la battaglia avrebbe assunto gigantesche proporzioni» (8).

Sulle pagine del giornale Il Risorgimento d’Abruzzo, in data 4 novembre 1922, fu lanciato un caldo invito ai «Fratelli d’Abruzzo» affinché partecipassero al prossimo colossale banchetto da tenersi a Roma in onore dei famosi eroi combattenti: Acerbo, Sardi e Paolucci.

Le spese della colonna abruzzese che aveva partecipato alla marcia, ammontarono a lire seimila, sborsate dal comitato di gestione per l’intervento di Giacomo Acerbo, il quale, appartenendo alla Massoneria di rito scozzese, ricevette i fondi necessari dal gran maestro Raoul Palermi (9). Tuttavia, il successo della «marcia su Roma» fu in gran parte conseguito attraverso le trattative di Mussolini che: «addormentò Facta e lo isolò dagli elementi più decisi del suo governo e da D’Annunzio, dissipò ulteriormente le residue diffidenze esistenti intorno al fascismo e fece sì che il paese e i partiti si venissero a trovare improvvisamente di fronte a una situazione inattesa di emergenza, per uscire dalla quale col minimo danno al re sembrò vi fosse una sola strada. In tutta la complessa vicenda non va, infatti, trascurato il ruolo, assolutamente decisivo, che ebbero la monarchia e Vittorio Emanuele III in particolare», anche se il futuro Duce e Giolitti nel 1922, tutt’altro che entusiasti all’idea di una proficua collaborazione, raggiunsero momentaneamente un accordo per motivi di opportunità politica (10). Entrando nel merito della trattazione, vanificata quindi la controffensiva e le manovre di Facta e Corradini, protesi a formare disperatamente l’ennesima alleanza guidata da Giolitti, il re incaricò Benito Mussolini di formare il nuovo governo. Tuttavia, per gran parte dei fascisti lo sbocco che aveva avuto la «marcia su Roma» era assolutamente insoddisfacente. Questo stato d’animo: «unito all’abitudine alla violenza contratta nel corso di quasi due anni di azioni squadristi, all’incapacità di risolvere altrimenti i problemi politici e sociali quotidiani e al clima di odi e di vendette venutosi a determinare in un così lungo periodo, rendeva un ritorno alla normalità estremamente difficile» (11).

NOTE

- R.De Felice, Mussolini il fascista. La conquista del potere, 1921-1925, Einaudi editore, Torino 1966, p.306. Occorre precisare che alla vigilia della marcia su Roma, l’autorità di Camillo Corradini era ancora notevole, prova ne siano le «trattative Lusignoli-Corradini» con Michele Bianchi avute in nome di Giolitti.

- Gerarchia, Rassegna mensile della rivoluzione fascista (direttore Benito Mussolini), Tip. Popolo d’Italia, 1922-1943, VI, 1927, 10, p.953.

- Ibidem.

- A.Repaci, Mito e realtà della marcia su Roma, vol. I, Milano (s.n.) 1960, p. 153 sgg.

- Il Risorgimento d’Abruzzo, Anno IV – Num.261 – Roma, 29 Ottobre 1922.

- G.Jetti, Camillo Corradini nella storia politica dei suoi tempi, Arti Grafiche Pellecchia, Atripalda (AV), settembre 2004, p.171. Cfr., Il Risorgimento d’Abruzzo, Anno IV – Num.264 – Roma, 9 Novembre 1922, I legionari Abruzzesi alla Capitale.

- Il Risorgimento d’Abruzzo e Molise, Anno IV – Num.264 – Roma, 9 Novembre 1922.

- Ivi, Anno IV – Num.264 – Roma, 9 Novembre 1922; Il Giornale d’Abruzzo e Molise, Anno VII, Roma, 8 Settembre 1929, Con le squadre d’Abruzzo alla conquista di Roma.

- Il Resto del Carlino, 28 Ottobre 1922.

- R. De Felice, op. cit., p. 310 sgg.

R. De Felice, p. 402.

![Picsart_25-04-04_12-37-04-761 {"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}](https://www.terremarsicane.it/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Picsart_25-04-04_12-37-04-761-scaled-r3v0yy2vap421d3m0neguc2hy4k9rfia3jd8vdaclc.jpg)