Nel panorama complessivo degli studi sul fascismo, l’interesse degli storici si è spesso e diffusamente indirizzato a personaggi autorevoli all’interno del movimento o del partito. Le medesime caratteristiche si ritrovano nel caso marsicano, dove è possibile capire il significato importante che ebbero le vicende del 1923-24, durante l’ascesa al potere dei potenti gerarchi Luigi De Simone, Enrico Panfili e Ciro Cicchetti.

Infatti, come afferma lo studioso Pierangelo Lombardi: «soltanto da un’articolata ricostruzione e da un confronto tra i tanti episodi locali, ognuno con le sue diverse origini e con la sua storia, è possibile addivenire a una sintesi che, non annullando le singole peculiarità, sia nel contempo in grado di fornire una corretta interpretazione del fenomeno, sino a far giustizia, là dove è il caso, di luoghi comuni e di qualche generalizzazione di troppo».

Le conseguenze di questa situazione, che raggiunse il suo apogeo verso la fine del 1923, devono essere correttamente interpretate, laddove il fanatismo fascista non può prescindere da alcuni dati essenziali, come, per esempio: «dal fatto che esso fu l’espressione tipica di una breve, ma accidentata fase di transizione e di sedimentazione tra vecchi e nuovi assetti di potere; che gli interessi locali, le ambizioni insoddisfatte, le lotte per il potere ne legittimino sovente l’identificazione con un contrasto tanto diffuso quanto impenitente e recidivo; che, nella sua breve parabola, esso parve influenzare assai scarsamente il ricambio delle élites dirigenti locali» (1).

Seguendo alla lettera queste indicazioni, l’intreccio dei temi principali si accresce spesso di altre utili notizie, che danno una chiave di lettura della Marsica assai realistica, una lunga fase caratterizzata da un esteso elenco di abusi, di contrasti e di violenze, riportate dalla stampa d’epoca e denunciate alla Pubblica Sicurezza dai prefetti.

Prima di esaminare dati più appropriati, occorre ricordare qualche notizia importante (metà gennaio del 1923), quando il direttore tecnico dell’Unione Edilizia per l’Abruzzo marsicano (ing. De Paulis), fu trasferito a Roma lasciando, a detta di molti «un ricordo veramente affettuoso». Il nuovo presidente divenne Raffaele De Simone-Niquesa: «una figura simpatica di Nazionalista, un gentiluomo che riscuoteva le generali simpatie» del partito fascista. Oppure, quando il ministro Aldo Oviglio, con una lettera indirizzata all’avvocato avezzanese Luigi De Simone, promise la «conservazione del Tribunale di Avezzano», nell’ambito della complessa e dibattuta questione «concernente il riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie» (2).

Dopotutto, le complesse vicissitudini del territorio marsicano, rispecchiavano un preoccupante quadro d’insieme, con sfaccettature locali legate alla complessa ricostruzione post-terremoto e alle continue sommosse degli agricoltori fucensi. Il centro permanente d’interesse di queste ultime condizioni rimaneva pur sempre una dura antitesi e le piattaforme rivendicative contro Torlonia. Tanto è vero che, le corporazioni sindacali fasciste della Marsica, mentre tenevano in tensione alcune problematiche riguardanti il problema degli appezzamenti da affittare, i potenti capi fascisti: Luigi De Simone, Enrico Panfili e Ciro Cicchetti pensavano di eliminare al più presto con il consueto terrorismo squadrista, altri sindaci dissidenti sospetti di essere rimasti, comunque, fedeli al partito liberale di Camillo Corradini.

Per convincersene basta esaminare la situazione di Scurcola Marsicana, dove fu presa di mira dai soliti gerarchi l’intera amministrazione comunale, nonostante l’annuncio dell’inaugurazione del «Gagliardetto», manifestazione organizzata alla fine di febbraio 1923 (l’ennesima vicenda era già accaduta alla giunta avezzanese). In particolar modo, i preparativi dell’adunata furono portati a compimento con zelo dai membri del «Direttorio della Sezione». Al presidente conte Angelo Vetoli, al notaio Vincenzo Bontempi (segretario politico), all’ingegner Achille Gasperini (segretario amministrativo), a Francesco Colucci (cassiere), al barone Anselmo D’Amore Pompei, a Costantino Oddi, Vittorio Nuccitelli, Nazzareno Falcone e Gino Macchia venne data al momento «ampia lode per la perfetta organizzazione», soprattutto quando giunsero in paese diverse automobili da Avezzano, che trasportavano le «eminenti personalità del Fascio». Il sontuoso banchetto di oltre «cinquanta coperti offerto dal locale Direttorio del Fascio», accolse: Luigi De Simone (segretario politico della federazione provinciale); Ciro Cicchetti (federazione provinciale e corporazioni sindacali); l’ingegner Serafino Ferri (segretario politico della sezione di Avezzano); Emilio De Cesare (seniore della Coorte Marsa); Vincenzo Iatosti (vice segretario politico di Avezzano); conte Filippo Resta (segretario circondariale della corporazione dei sindacati) e altri importanti rappresentanti delle camice nere.

Precisazioni ampollose sulla manifestazione, furono riportate dalla cronaca locale asservita ormai al potere: «finalmente le note fatidiche e liete di Giovinezza, fra il delirante entusiasmo della popolazione», videro la cerimonia svolgersi in «Piazza Corradini», al passaggio della bandiera del comune portata dal sindaco Giovanni Liberati, seguito da assessori e consiglieri. Partecipò alla sfilata anche una larga rappresentanza della «Società Operaia Agricola» con a capo Andrea Cerrone. Giunsero sul luogo pure «le scolaresche al completo e bene ordinate con le insegnanti signorine Spalla, Gennari, Caponetti, Passerani e Martellini, condotte dal Direttore Didattico Vincenzo Pietrangeli». Spiccavano, nelle loro divise nere, i capi manipolo Lorenzo D’Amore, Vincenzo Ammassari, Alessandro Tavani e Antonio Ciarletta, accanto ai capi centuria Anselmo D’Amore, Benedetto De Giorgio e Domenico Amicucci. In questo racconto e con gli artifici dell’abituale retorica fascista, venne descritto l’arrivo del simbolo squadrista: «il Gagliardetto che si avanza, seguito dalla Madrina che, novella sacerdotessa, si appresta a compiere il rito battesimale. Seguono ancora le alte personalità del Fascio, le quali tra il saluto romanamente teso da mille braccia, raggiungono il luogo della cerimonia (balaustra della Chiesa Collegiale)» (3).

Tuttavia, pochi giorni dopo (10 marzo 1923), il «Console» Panfili e l’avvocato Luigi De Simone imposero all’intera giunta comunale di dimettersi, scatenando l’immediata reazione del sindaco Liberati, che si appellò invano al sottosegretario alla presidenza, onorevole Giacomo Acerbo e al generale Emilio De Bono (4).

Non v’è da stupirsi che, in questo contesto zonale, scoppiò a Trasacco: «un grave incidente tra i fascisti ed i componenti la Commissione per la distribuzione delle terre del Fucino, fra i quali era annoverato anche il socialista fotografo e costruttore di case D’Amato». Le origini del duro contrasto furono individuate negli errori madornali che la commissione aveva commesso durante le assegnazioni delle terre fucensi. Da questi elementi: «Il Fascio si era limitato a votare un vibrante ordine del giorno reclamando le dimissioni dei componenti la Commissione ma uno di questi volle provocare, suscitando il conflitto. Si hanno a deplorare cinque feriti, uno dei quali gravissimo». Certamente, dopo l’azione violenta degli squadristi, la commissione rassegnò subito il mandato, laddove persino il comportamento del maresciallo verso le camice nere fu messo in discussione (5).

Esposte queste importanti coordinate (non prive di tratti drammatici), è opportuno descrivere altri episodi in cui si esaltava un regime di soprusi eretto ormai a sistema.

Il 18 febbraio del 1923 anche a Gioia dei Marsi era stato inaugurato il «Gagliardetto» alla presenza della popolazione e delle camice nere del paese, con la massiccia partecipazione dei fascisti di Lecce nei Marsi e di Ortucchio. Questa fu la cronaca della giornata, quando al suono della banda che intonava «Giovinezza», finalmente giunse: «l’elegante automobile che recava in mezzo a noi nella smagliante divisa fascista l’illustre sig.Console cav.Enrico Panfili e fratello, il sig. Petrella aiutante maggiore, il sig.avv.cav.uff.Luigi De Simone, direttore dell’Unione Edilizia Nazionale, il cav.Ciro Cicchetti presidente del Sindacato fucense, e i fratelli Barone D’Amore». Gli illustri e potenti personaggi, furono accolti dal sindaco Angelo Raffaele, dal parroco Starace, dal giudice di mandamento Malerba, dal presidente della «Congrega della Carità» Clementino Ludovici e dal giornalista Giovanni Sinibaldi (6).

Qualche giorno dopo, con l’intervento di Erminio Vincenti (delegato dal segretario regionale Cicchetti), fu costituita la «Sezione dei Sindacati Fascisti». Clemente Ludovici, in nome del sindacato fascista (ben quattrocento erano gli iscritti), dopo aver letto la deliberazione del consiglio comunale, affermò: «che il paese di Gioia dei Marsi è ripuario e quindi ha diritto agli stessi benefici cui aspirano gli altri paesi che circondano il Fucino». In queste sue legittime rivendicazioni fu appoggiato dal segretario politico di Ortucchio (avvocato Aurelio Irti), spalleggiato da trecento agguerriti accoliti regolarmente iscritti al partito (7).

Tra l’altro, l’ennesima assemblea fascista fu indetta urgentemente a Celano, per stroncare: «gli abusi commessi nelle campagne dai pastori celanesi». Oltre cinquanta uomini della milizia nazionale, scelti tra gli squadristi della sezione fascista, cercarono di ricondurre all’ordine gli indomabili pastori che sconfinavano in altri territori.

Sempre nella prima decade di marzo, per iniziativa del «Direttorio del Fascio locale» fu offerto a Cerchio un sontuoso banchetto in onore del commissario Ciro Cicchetti e del suo collaboratore, segretario comunale Berardino De Cesare. Alla manifestazione partecipò, oltre all’insigne rappresentante dei sindacati, il sottoprefetto De Feo, Luigi De Simone, Alfinito (ingegnere capo del Genio Civile), Enrico Panfili (Console della Milizia Nazionale), il suo aiutante Barchi, l’ingegner Materazzo, il cavalier Spatocco, l’ingegner Ferri (segretario politico del Fascio), il cavalier De Cesare e il figlio Mimì (maggiore della Milizia Nazionale), il conte Filippo Resta, il segretario Cesare Pietroiusti e il signor Resch. Prese la parola in nome dei fascisti locali il professor Giuseppe Continenza, seguito dal presidente dei combattenti Giuseppe Sacchetti e dall’arciprete don Salvatore Relleva, che ringraziò gli intervenuti «a nome della popolazione, perché per suo mezzo si era ottenuto il finanziamento per la ricostruzione della Chiesa Parrocchiale». Infine, il dottor Felice Ciancarelli lesse alcuni versi d’occasione, con la prosecuzione di un appassionato discorso pronunciato dall’operaio Giovanni Maccallini (8).

Nei primi giorni di marzo (1923), lagnanze e malumori furono esternati dagli agricoltori di Pescina contro i regi commissari per la ricostruzione, giacché avevano permesso al Genio Civile di erigere il nuovo abitato in località «Alto le Vigne», producendo molti inconvenienti alla popolazione. In realtà, il nuovo piano regolatore aveva causato l’allontanamento «di molto del percorso di strada per raggiungere l’importante frazione di S.Benedetto e con grave danno di quei cittadini che hanno interesse di recarsi spesso al Centrale dove, oltre l’Ufficio Municipale, vi sono quelli della Pretura, dell’Ufficio Registro e Bollo dell’Agenzia dell’Imposte». Era necessario costruire subito una nuova diramazione stradale, capace di abbreviare la distanza fra Pescina e S.Benedetto: «progettando l’allacciamento del nuovo abitato direttamente con la strada provinciale nella contrada detta S.Valentino. Detto nuovo tronco avrebbe una lunghezza di appena 400 metri». Per questo, l’intervento autoritario del governo fascista, sarebbe stato indispensabile per eliminare l’ostacolo. In seguito, l’intera popolazione fece giungere la sua voce: «al pietoso orecchio del nostro potente rappresentante politico S.E.on.Sardi», con la speranza che prendesse a cuore una così urgente questione (9).

Rompendo con il particolarismo nel quale la comunità era tentata di chiudersi, il 4 marzo 1923, una commissione di fascisti marsicani condotti dall’onorevole Alessandro Sardi, venne ricevuta da Benito Mussolini per trattare delle necessarie impellenze di un territorio abbandonato a se stesso e pieno di conflitti zonali (10).

NOTE

-

- P.Lombardi, Note e discussioni. Il dissidentismo fascista. Aspetti e orientamenti di ricerca, in «Italia contemporanea», settembre 1991, n. 184, pp. 470-471. Cfr., R.De Felice, Mussolini il fascista. La conquista del potere 1921-1925, Giulio Einaudi editore, Torino 2019, p.412.

- Il Risorgimento d’Abruzzo, Anno V – Num. 285 – Roma, 21 Gennaio 1923, Corriere di Avezzano. A metà marzo, l’avvocato Felice Felici, presidente del tribunale, fu trasferito a Orvieto, sostituito da Luigi Petretti «uno dei più noti giudici istruttori della Capitale», molto più allineato alla politica fascista (Ivi, Anno V – Num.299 – Roma, 11 Marzo 1923).

- Il Risorgimento d’Abruzzo, Anno V – Num. 296 – Roma, 1° Marzo 1923, Corriere di Scurcola Marsicana.

- Colapietra, Fucino Ieri, 1878-1951, Ente Fucino, Stabilimento roto-litografico «Abruzzo-Press», L’Aquila, ottobre 1998, p.139.

- Il Risorgimento d’Abruzzo, Anno V – Num. 296 – Roma, 1° Marzo 1923, Corriere di Trasacco.

- Ivi, Anno V – Num. 296 – Roma, 1° Marzo 1923, Corriere di Gioia dei Marsi, Inaugurazione del Gagliardetto.

- Ivi, Anno V – Num. 299 – Roma, 11 Marzo 1923.

- Ivi, Anno V – Num. 296 – Roma, 1° Marzo 1923, Corriere di Celano, Assemblea Fascista. Ivi, Anno V – Num. 297 – Roma, 4 Marzo 1923, Corriere di Cerchio, Banchetto Fascista. Naturalmente, l’articolo è riportato in sintesi, poiché la cronaca dettagliata è molto più lunga e piena di importanti dettagli.

- Ivi, Anno V – Num. 296 – Roma, 1° Marzo 1923, Corriere di Pescina, Costruzione della strada S.Valentino in Pescina. Si tratta di un lungo brano con utili indicazioni.

- Ivi, Anno V – Num. 297 – Roma, 4 Marzo 1923, Le ricostruzioni nella Marsica a S.E.Mussolini.

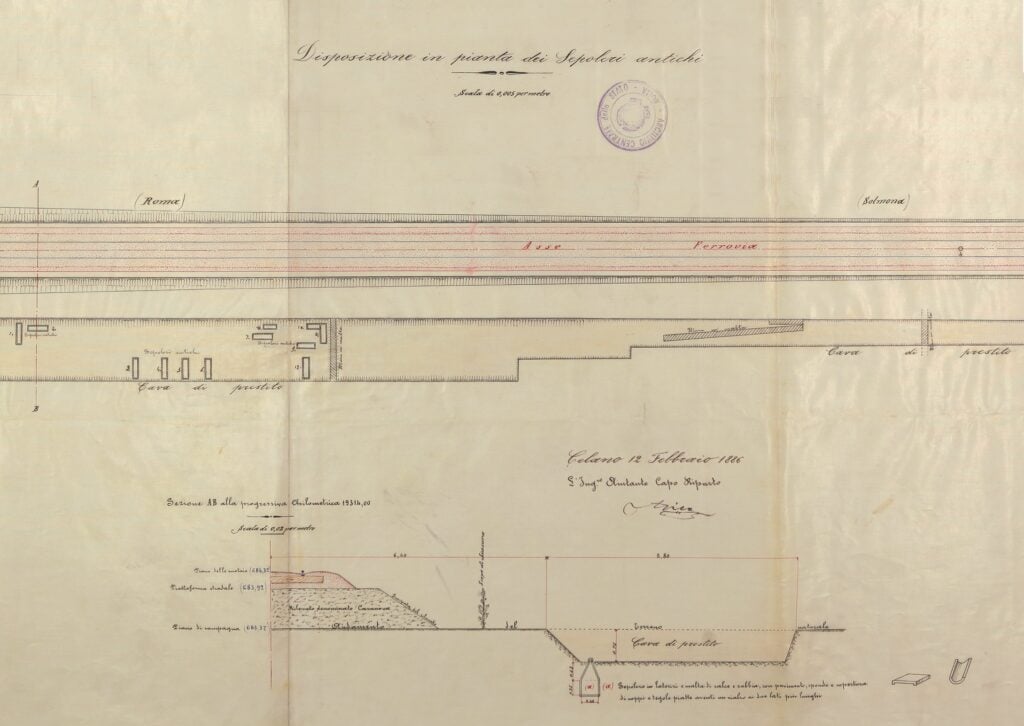

![Picsart_25-04-04_12-37-04-761 {"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}](https://www.terremarsicane.it/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Picsart_25-04-04_12-37-04-761-scaled-r3v0yy2vap421d3m0neguc2hy4k9rfia3jd8vdaclc.jpg)