Nel medioevo vennero costruiti numerosi castelli in punti che offrivano una posizione strategica per la difesa. Nella costruzione si sfruttavano soprattutto gli ostacoli naturali come i luoghi sopraelevati o a ridosso di strapiombi e pareti rocciose.

Il castello di Celano venne edificato sul colle San Flaviano, luogo dove Federico II di Svevia in lotta con Tommaso conte di Celano e Molise fece costruire delle fortificazioni durante l’assedio del 1223. Tali fortificazioni erano quasi certamente soltanto opere in legno e terra battuta tuttavia segnarono l’inizio di quello che sarebbe stato una massiccia fortificazione dominante il lago del Fucino nei secoli successivi.

L’edificazione dell’imponente fortezza iniziò intorno al 1392 per volontà di Pietro Berardi conte di Celano.

In questa prima fase furono costruiti la cinta muraria e i primi due piani del mastio, fin sotto la cornice marcapiano.

L’edificazione dell’imponente fortezza iniziò intorno al 1392 per volontà di Pietro Berardi conte di Celano.

In questa prima fase furono costruiti la cinta muraria e i primi due piani del mastio, fin sotto la cornice marcapiano.

Con il matrimonio della contessa Iacovella (Jacobella), nipote di Pietro, con Lionello Acclozzamorra, nel 1451 riprese la costruzione dell’edificio, portando quasi a compimento l’opera con la realizzazione del piano nobile, del cammino di ronda e delle quattro torri d’angolo. Nonostante i due tempi di realizzazione abbiano dato al castello diverse caratteristiche di stile, la costruzione nel suo insieme si presenta compatta ed armonica tanto da fare pensare che anche le opere realizzate in un secondo tempo facessero parte del progetto iniziale.

Con i cambiamenti dei canoni costruttivi medioevali in funzione dell’evoluzione dei mezzi d’offesa, furono abbassate le torri angolari e venne realizzato l’apparato a sporgere con il soprastante cammino di ronda a pari altezza lungo tutto il perimetro dell’edificio per facilitare lo spostamento dei difensori.

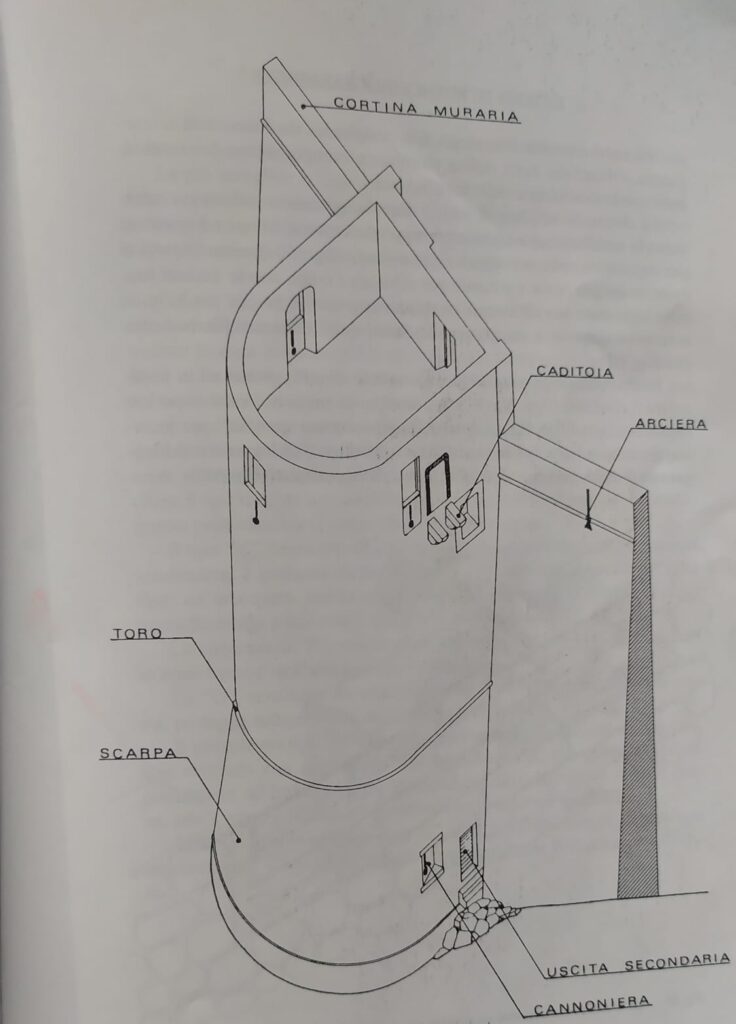

Più incisivo, invece, fu l’intervento che Antonio Piccolomini effettuò sulla cinta muraria: rinforzò gli angoli più esposti della spezzata che segue le curve di livello, inglobando le vecchie torri ad “U” con grandi torri circolari munite di scarpa nella parte inferiore.

Inoltre, per dare maggiore protezione agli ingressi, ampliò la cinta stessa in corrispondenza di essi munendoli di antiporta. L’ingresso pedonale a sud-est fu munito di un rivellino triangolare con torre circolare ad angolo.

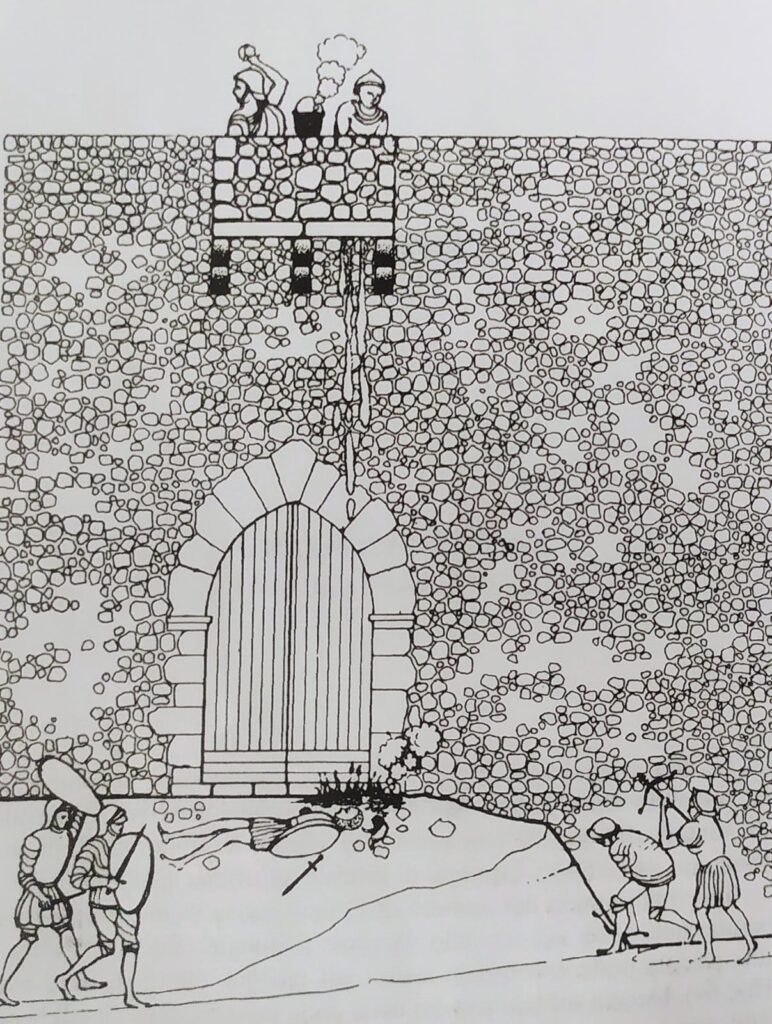

La difesa piombante, tipica tipica dell’epoca medioevale, era impostata sul principio della caduta dall’alto di materiali offensivi sul nemico che tentava di superare una porta o di scalate le mura. Tale azione si effettuava da caditoie, cammini di ronda e apparati a sporgere. La cinta muraria conserva ancora tre piombatoie: una posta sul secondo ingresso pedonale, un’altra su una piccola porta secondaria aperta sul torrione circolare nord-ovest, la terza sul lato sud-est, a destra della cinta muraria. Una fila di beccatelli, sorreggenti un tratto di apparato a sporgere atto a difendere il fossato, si nota sulla cortina sud-est, a destra dell’ingresso pedonale.

Il tiro di fiancheggiamento

Successivamente l’impiego dell’artiglieria da fuoco e il conseguente abbandono della difesa piombante comportarono dei cambiamenti nella morfologia delle fortificazioni.

La difesa fu affidata al tiro di fiancheggiamento effettuato attraverso le archibugiere e cannoniere opportunamente situate ed orientate per coprire i settori nevralgici e più esposti. Inoltre le torri si costruirono più basse e rotonde per schivare i colpi, con le sezioni murarie ingrossate per affrontare eventuali aperture di brecce delle mine e vennero disposte a scarpa per deviare i colpi delle artiglierie nemiche.

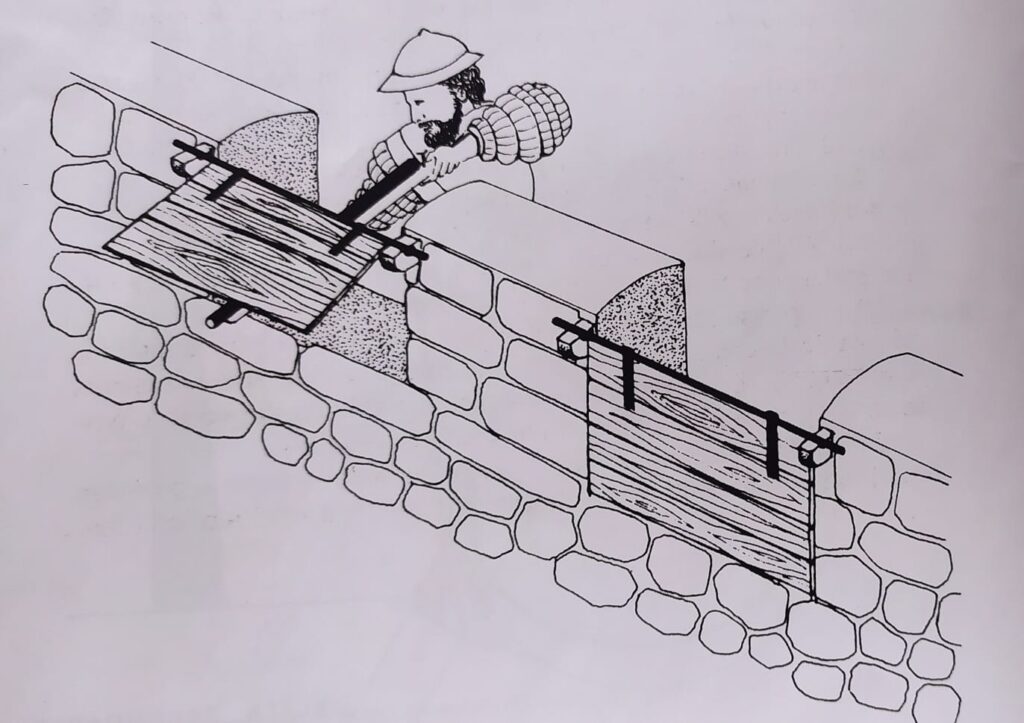

Le due entrate principali furono munite di antingresso ed in particolare il rivellino fu coronato da merloni aventi superiormente dei ganci in pietra che, si suppone, erano necessari per incernierare orizzontalmente le ventiere (o mantellette) in legno che proteggevano il difensore che vi si affacciava all’occorrenza.

A seguito del restauro il castello assume l’aspetto della fortezza medievale con funzione difensiva dell’abitato di Celano, che nei secoli successivi è stata modificata a residenza signorile rinascimentale.

Il fossato con ponte levatoio

Il lato sud-est è protetto da un fossato asciutto che circonda le mura. Questo veniva riempito d’acqua, in caso di attacco, in modo da rendere difficoltoso il superamento.

Le feritoie della cinta muraria

La cinta muraria presenta numerose feritoie di diverso tipo.

Arciera o saettiera, arciera con svasatura nella parte inferiore, feritoie miste, archibugiera, balestriera con cannoniera sottostante, piombatoia ad imbuto rovescio, cannoniera.

Attualmente il castello Piccolomini di Celano è sede del Museo d’Arte Sacra della Marsica e della Collezione Torlonia di Antichità del Fucino.

Fonti:

– Il castello Piccolomini di Celano Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici per l’Abruzzo- L’Aquila-1989.

– Ai piedi del Monte Tino Angelo Ianni Montesilvano (PE)-2010

Email: e-mail [email protected]