Domenica, 9 febbraio il direttore abruzzese, ritorna in Tel Aviv per la XXI stagione sinfonica Haifa Symphony Orchestra, alle ore 20 presso Herlzliya Center of performing Arts. In programma il Concerto in sol minore per violino e orchestra n. 1, di Max Bruch affidato al violino di Abigeila Voshtina e la seconda sinfonia in Mi minore di Sergej Rachmaninov

Ritorna in Tel Aviv il Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, dopo qualche anno, ospite del direttore Amos Talmon, per la XXI stagione sinfonica della Haifa Symphony Orchestra, per una performance che si terrà alle ore 20 presso l’Herlzliya Center of performing Arts. Programma tardo-romantico quello scelto per il prestigioso evento, che vedrà in apertura l’esecuzione, da parte della violinista Abigeila Voshtina del Concerto in sol minore per violino e orchestra n. 1, op. 26di Max Bruch, mentre la seconda parte della serata, verrà interamente dedicata ad una delle pagine che maggior spazio occupa nel “sentire” di Jacopo Sipari, la Sinfonia n°2 in mi minore op. 27 di Sergej Rachmaninov. “Torno in Israele dopo vent’anni – ha dichiarato Abigeila Voshtina – dove sono venuta , con l’orchestra del Teatro alla Scala, per un concerto al Santo Sepolcro, nel segno dell’unione di tutti i mondi e le culture, nel linguaggio universale della Musica. Trovo un gioiello d’orchestra, un mix di scuole dalla russa a quella altissima ebraica, perfettamente in dialogo tra loro, con una pasta di suono d’eccezione, con strumentisti di alto spessore tecnico in tutte le sezioni, dagli archi che sono il marchio di fabbrica di questa formazione, ai legni, agli ottoni, alle percussioni, capaci di abbracciare ogni genere e periodo della letteratura musicale. La caratteristica di questa orchestra è che le prime parti si esibiscono, abitualmente da solisti con i loro colleghi ed è certamente un metodo per tenere viva attenzione e studio, eliminando certa routine, la cosiddetta “stanchezza” di husserliana memoria. Ritorno in binomio con il Maestro Sipari con il primo concerto di Bruch, sentendomi più libera di pormi, visto l’alto livello di preparazione di questa orchestra, di liberare la mente alla ricerca di una utopia realizzabile, ovvero quella di far veramente musica insieme, inseguendo da parte di tutti, un suono assoluto e iridescente”. “Sono molto felice di ritornare a Tel Aviv- ha continuato il Maestro Jacopo Sipari – dove nel settembre del 2019 ho diretto la Israel Symphony Orchestra, in un programma speciale Prélude à l’après-midi d’un faune, di Claude Debussy, il Concerto per pianoforte di Edward Grieg con la pianista Dorel Golan e la V sinfonia di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Ha un’alchimia particolare questa orchestra proprio nel suono, bello, che mi ha portato alla convinzione di eseguire con i suoi strumentisti stellari, una delle sinfonie a me più care, la seconda di Sergej Rachmaninov. Una sorta di recupero intellettuale fa il compositore a suo modo in questa pagina, dopo il fiasco della prima sinfonia, dileguando quello psicologismo sentimentalistico che percorreva l’intera Europa, riproducendo sì quella degenerazione, la resa a pulviscolo della sua grammatica, ma trascritta in termini d’ansia, di forte emozione, in cui sembra attratto da arabeschi melodici, ma nevrastenicamente li soffoca o li sperde, allargando il suono o riducendolo, a volte ad un’empia materialità, una traccia di storico sapore, testimone d’una inquieta coscienza e di una interna aspirazione ad un mondo d’antica eleganza, ad un’etica perduta, nel primo decennio del secolo breve, non lontana dalla mia”.

La serata sarà inaugurata da Abigeila Voshtina, la quale libererà il suono del suo violino, già dall’incipit del primo Concerto per violino e orchestra di Max Bruch, indubbiamente un capolavoro della musica tardo-romantica, caratterizzato da una scrittura intensa e appassionata, che pone in rilievo le virtù interpretative del solista. Composto nel 1866, il concerto ha inizialmente ricevuto un’accoglienza tiepida, fino a quando non è stato rielaborato con il contributo di Joseph Joachim. La struttura del concerto segue il modello tradizionale in tre movimenti: Allegro moderato, Adagio, e Allegro energico. Il primo movimento si apre con un’introduzione orchestrale che, attraverso i legni e i timpani, e prepara il terreno per l’entrata del violino, il quale presenta una melodia che si sviluppa con un carattere rapsodico e meditativo. Questa pagina si distingue per i suoi contrasti emotivi, passando da momenti di introspezione a esplosioni di passione, culminando in una ricapitolazione che prepara il passaggio al secondo movimento. L’Adagio rappresenta uno dei momenti apicali del concerto, con una melodia di grande lirismo e profondità emotiva. Qui il violino esprime una cantabilità sublime, creando un’atmosfera di intensa introspezione e bellezza. Il finale, Allegro energico, pur non presentando temi particolarmente innovativi, è sapientemente strutturato su di una vivace danza ungherese che mette in risalto le doti virtuosistiche del solista. La sezione finale, caratterizzata da un crescendo di energia e gioia, fornisce un contrasto marcato con la malinconia del primo movimento, chiudendo il concerto in un tripudio sonoro.

Nel febbraio 1907 Rachmaninoff scrisse ad un amico a proposito di una voce apparsa sulla stampa russa: “È vero, ho composto una sinfonia. E’ solo una bozza. L’ho finito un mese fa e l’ho subito messo da parte. È stata una grande preoccupazione per me e non ci penserò più. Ma sono perplesso su come la stampa lo abbia scoperto”. Un piccolo aneddoto per introdurre la pagina, alla quale sarà dedicata la seconda parte della serata, la Sinfonia n°2 in mi minore, che presenta due caratteri tipici dell’opera di Rachmaninov: la forma ciclica e il tema gregoriano del Dies Irae. L’inizio lento e meditativo, rappresentato dal tema-motto dei violoncelli e contrabbassi, crea un’atmosfera di attesa e introspezione. La transizione verso l’Allegro moderato segna un cambiamento nel carattere, con il primo tema esposto dai violini che si sviluppa in modo malinconico. Il secondo movimento si distingue per la sua vivacità e il suo spirito giocoso, incarnato dallo Scherzo. L’eco del Dies Irae nei corni introduce una dimensione di serietà, che viene poi contrastata dalla reattività dei violini. Il passaggio al tema “molto cantabile” e l’esplosione della fuga mostrano grande maestria compositiva, alternando momenti di grande energia a sezioni più delicate e melodiche. Il terzo movimento è il cuore emotivo della sinfonia. La melodia del clarinetto, con la sua poesia e intensità, è supportata da un’orchestrazione raffinata, creando un’atmosfera intima e contemplativa. Che offre uno spazio di riflessione e vulnerabilità, in netto contrasto con l’energia dei movimenti precedenti. Il finale riprende il tema del secondo movimento, creando una continuità tematica che unisce l’intera sinfonia. La vivacità e il ritmo incalzante di questo movimento il suo carattere festoso, quasi danzante, culminano in un’energia travolgente sigillo di un viaggio emotivo ricco di contrasti.

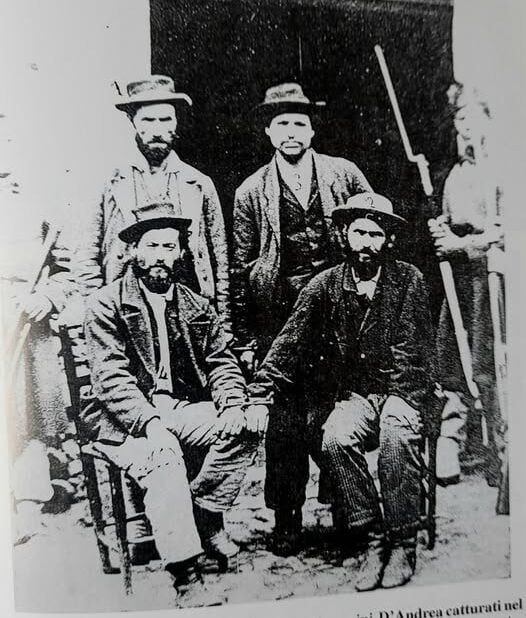

Jacopo Sipari di Pescasseroli

Laureatosi con Marco Angius con il massimo dei voti e lode in direzione d’orchestra, composizione e direzione di coro presso il conservatorio di Trieste, diplomato anche in canto lirico presso il conservatorio dell’Aquila, a cui accoppia saperi classici, essendo avvocato della Sacra Rota, con un dottorato in diritto penale e uno in lingua latina medievale e comunica in quattro lingue. E’ attualmente direttore artistico del Festival di Tagliacozzo, direttore principale del Teatro dell’opera di Varna, direttore musicale di Sacrum Festival e direttore musicale dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, nonché docente di esercitazioni orchestrali presso il Conservatorio “Gesualdo da Venosa” di Potenza.

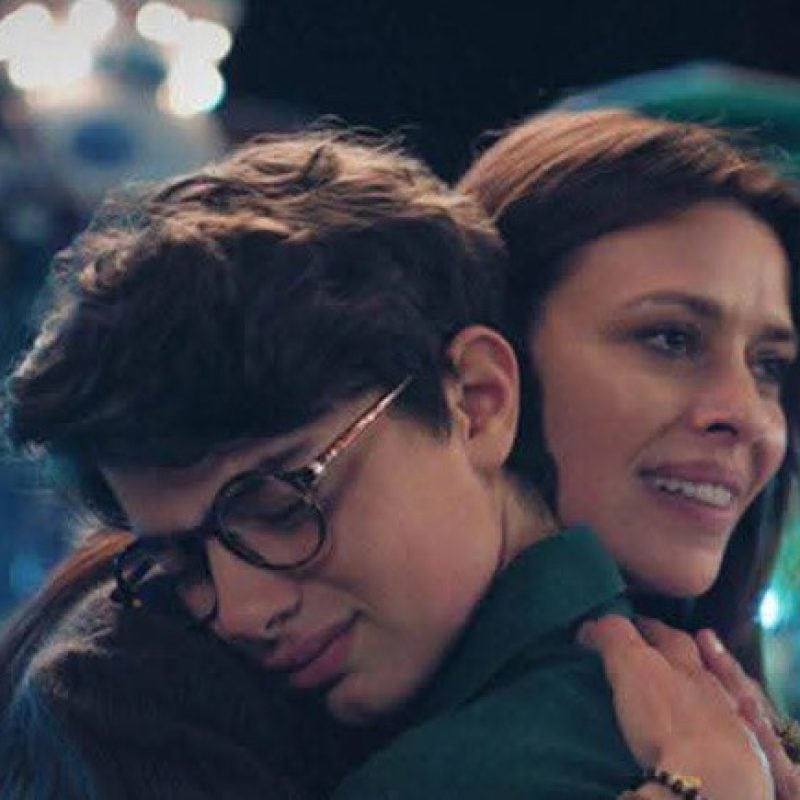

Abigeila Voshtina

Dopo gli studi al Liceo “Jordan Misja” si diploma in violino al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.

Studia contemporaneamente alla “Chigiana” e Scuola di Musica di Fiesole, ottenendo il Diploma ad Honorem e Merito. Dopo un’intensa carriera come violinista nei più famosi teatri italiani, con i migliori direttori d’orchestra del mondo come Chailly, Maazel, Rostropovich, Gatti, Temirkanov, Dutoit, Masur, torna in Albania come Direttore Artistico del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto dal 2013 al 2021.

Registra per le case discografiche più famose del mondo, come Decca, Deutsche Grammaphon, Tactus.

Nel maggio 2020 le è stato conferito il titolo di Cavaliere della “Stella d’ Italia”.