Era il 1438 e San Bernardino da Siena si stava recando a L’Aquila. Aveva già 58 anni e da tempo si spostava per l’Italia predicando e divulgando la parola del Signore. Era entrato nell’Ordine dei Frati Minori, fondato da San Francesco un paio di secoli prima, l’8 settembre del 1402, a ventidue anni, ricevendo l’abito da fra’ Giovanni Ristori che lo conosceva bene e lo stimava profondamente. Per qualche anno visse nel monastero del Colombaio sull’Amiata, praticando l’ascetismo e studiando i testi dei Dottori della Chiesa e dei grandi maestri francescani.

L’arte della predicazione per Bernardino ebbe inizio intorno al 1405, quando aveva 25 anni. Parlò pubblicamente per la prima volta nel convento di Seggiano, nell’attuale territorio grossetano, e subito dopo all’Alberino, nelle vicinanze di Siena. Al principio, sembra che predicasse in maniera saltuaria ma, con gli anni e con l’esperienza, riuscì in breve tempo ad affermarsi e a farsi apprezzare per il modo incisivo e diretto col quale affrontava e cercava di debellare i mali del suo tempo. Egli si dedicava con abnegazione soprattutto alla pacificazione delle contese e alla riconciliazione.

Il quel lontano 1438, dunque, il francescano percorreva i nostri territori e decise di fermarsi a Scurcola Marsicana. Rimase in paese per un paio di settimane e, come faceva sovente, si dedicò alla predicazione. Bernardino era ammirato da tutti e considerato uno tra i più importanti rappresentanti del francescanesimo del tempo. Dobbiamo immaginare che la sua presenza a Scurcola attirò l’attenzione di moltissimi fedeli che vennero ad ascoltarlo anche dai luoghi circostanti. All’epoca in cui sostò nella Marsica era stato già assolto da un processo per eresia, intentato ai suoi danni da chi non tollerava l’uso del trigramma JHS, aveva già rifiutato più di una volta la carica vescovile ed era divenuto vicario generale di tutti i francescani italiani.

Durante la sua permanenza a Scurcola, Bernardino fu ospitato dalla famiglia Pompei in una piccola abitazione che ancora oggi si trova in un angolo di Piazza del Mercato, quasi ai piedi dell’attuale Chiesa della SS. Trinità la quale, nel 1438, non esisteva ancora: sarebbe stata edificata solo a partire dal 1570. Probabilmente Bernardino ebbe modo di vedere o visitare l’antica Chiesa di San Tommaso, risalente all’anno 1100, che si trovava al posto della Chiesa cinquecentesca, collocata in posizione trasversale con l’ingresso che guardava verso il borgo, e della quale oggi restano comunque visibili alcuni elementi.

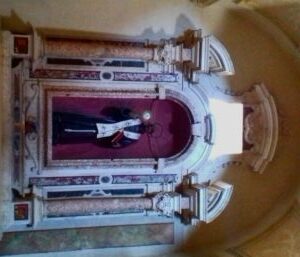

La presenza di San Bernardino a Scurcola ha lasciato segni indelebili che, ancora oggi, permangono nei racconti, nelle tradizioni, nei simboli religiosi. Bernardino lasciò il paese per proseguire il suo viaggio verso la città de L’Aquila. Prima di andare via, però, pensò di ringraziare chi lo aveva accolto con il poco che aveva, nel pieno rispetto dello spirito francescano. Egli lasciò la sua “bastoncella”, il semplice bastone di ferro che il predicatore usava per sostenersi durante i suoi cammini. Un oggetto caratterizzato da un’estrema sobrietà nel quale si rileva una piccola impugnatura nella parte alta.

La “bastoncella” è una reliquia preziosissima che da quel giorno è custodita dal popolo di Scurcola. Non si trova in Chiesa, non si trova in una cappella, non si trova in un luogo sacro. Essa è rimasta al popolo, proprio come avrebbe voluto il Santo di Siena. La “bastoncella” è serbata gelosamente dalla Confraternita di San Bernardino, una delle più antiche confraternite presenti a Scurcola, fondata esattamente nel 1455, undici anni dopo la morte di Bernardino, avvenuta come sappiamo proprio a L’Aquila nel 1444, e cinque anni dopo la canonizzazione del predicatore ad opera di papa Niccolò V.

La Confraternita di San Bernardino conserva con devozione il bastone che il Santo usava e che ha deciso di lasciare a Scurcola in segno di ringraziamento. La traccia tangibile del passaggio di Bernardino in quel lontano 1438 sopravvive attraverso questo semplice oggetto ma anche attraverso il cristogramma IHS o JHS (Jesus Hominum Salvator: Gesù Salvatore degli uomini) che non è infrequente ritrovare in alcuni antichi angoli del paese riprodotto su arcate, portali e mura.