Nella prima metà del Novecento, occorre esaminare l’intenso travaglio e i mutamenti che caratterizzarono la società marsicana, laddove nuovi processi evolutivi andavano affermandosi, con fazioni politiche contrapposte, già in fermento in tutta l’Italia: leghe combattive di braccianti; riformisti e rivoluzionari del movimento socialista; radicali; repubblicani; cattolici; anarchici; liberali; destra conservatrice e nazionalista.

Quasi tutte queste correnti ricorsero spesso allo sciopero e alla violenza, per reagire alla dura repressione messa in atto dal governo. D’altronde il sistema giolittiano: «che aveva cercato di rinnovare il liberismo con una nuova prassi di governo, non costituiva più un efficace strumento di aggregazione fra gruppi parlamentari diversi e di svuotamento delle alternative, nel momento in cui cominciavano a prendere forma movimenti di massa, e non riusciva più a svolgere una funzione di mediazione tra forze sociali antagoniste» (1).

In questa situazione generale, com’è stato già rilevato da insigni storici, si andavano affermando anche nella Marsica le ripercussioni della politica colonialistica italiana. Infatti: «Dopo la guerra di Libia, il vento mutò e le acque cominciarono ad agitarsi. Una nuova crisi economica, nel 1913, gravò sulle classi popolari, fece aumentare la disoccupazione, alimentò un vasto movimento migratorio, inasprirono la lotta di classe su entrambi i fronti. Gli scioperi divennero frequenti, ma la maggior parte si concluse con la sconfitta dei lavoratori, per ragioni derivanti dalla ben irrobustita resistenza padronale e in parte connesse con lo stesso disagio economico e di squilibrio morale della classe operaia e con le divergenze di metodi e di tendenza fra leghe dei lavoratori, divenuti ora più sensibili agli appelli rivoluzionari» (2).

In proposito, occorre ricordare che la guerra italo-turca (1911-1912) non fu di difesa ma d’attacco, con mire espansionistiche e coloniali costate vite umane e immensi capitali. Molte promesse fatte ai «fanti-contadini», durante la campagna di Tripolitania e Cirenaica, finalizzate all’assegnazione di terreni nell’ubertosa area fucense, al loro ritorno in patria non furono mai mantenute.

A livello nazionale e quindi con ripercussioni deleterie per tutta la Marsica (non dimentichiamo che in questo delicato momento il deputato avezzanese Camillo Corradini faceva parte del Parlamento), la data del 29 settembre 1913, caratterizzò lo scioglimento della Camera dei Deputati per opera del governo Giolitti. Un’annata di cattivi raccolti aveva accresciuto il costo della vita, con susseguente crisi economica e minori possibilità di lavoro. In questo periodo, fu raggiunto un record massimo dall’emigrazione transoceanica, proprio quando le condizioni di vita e di lavoro diventarono più difficili a causa di minori disponibilità finanziarie. L’insieme di questi fermenti politici e delle spinte espresse da conflitti sociali molto aspri, come quelli fra proletariato e borghesia dirigente diffusi in tutta l’Italia, con indici tutt’altro che positivi riscontrabili anche nel comprensorio marsicano, aveva portato allo scioglimento del governo dopo la relazione inviata a «S.M. il Re», firmata da: Giolitti, Di San Giuliano, Bertolini, Finocchiaro-Aprile, Facta, Tedesco, Spingardi, Millo, Credaro, Sacchi, Nitti (3).

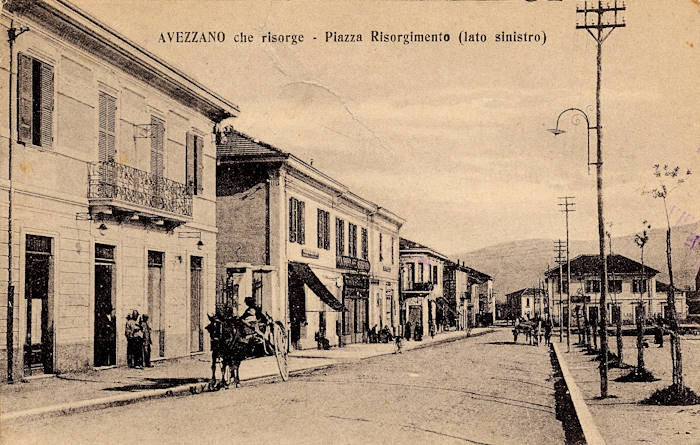

Una delle testate più combattive del 1913 era Il Velino, favorevole alla politica reazionaria del principe Giovanni Torlonia e, per questo, fu spesso accusato dalla stampa avversaria (La Riscossa. Organo del blocco democratico del Collegio di Avezzano) di essere conservatore, senza idee né principi con il solo scopo di denigrare le persone: «con l’insidia, la violenza, la calunnia, la diffamazione e chi più ne ha più ne metta». In successivi articoli, Vincenzo Falcone (direttore del giornale), respinse fermamente tutte le calunnie (4). Nuove tensioni zonali furono evidenziate dal quotidiano alla vigilia delle elezioni, che videro scendere in lizza (25 ottobre 1913) i due maggiori candidati: Giovanni Torlonia e Luigi Vidimari. In quei frangenti, la stampa mostrò la giornata storica vissuta nel capoluogo di Sottoprefettura alla vigilia dello scrutinio: «Nelle prime ore di Domenica le vie e le piazze di Avezzano offrivano un aspetto simpaticamente fantastico: tutta la città era tappezzata di manifesti multicolori osannanti i due candidati».

A Pescina, invece, si respirava un clima molto diverso, caratterizzato, soprattutto, da gravi intimidazioni: «Questa elezione si può riassumere in poche parole soprusi, minacce, corruzioni, violenze; tutte cose esercitate ai danni dell’On.Scellingo». Nella dura competizione elettorale, che vide contrapposti diversi movimenti politici in tutti i paesi della Marsica, spiccano i nomi d’influenti personalità schierati con Torlonia: il prefetto Oreste Scamoni, affiancato dal sottoprefetto Stendardo, Trapanese, Sipari e Cavanna, direttore generale della «Società Romana Zuccheri».

Com’era prevedibile, prevalse il potente «Principe romano» con voti 6.405 contro i 2.966 del socialista avezzanese Vidimari. Dopo la schiacciante vittoria di Giovanni Torlonia (27 ottobre 1913), il presidente della Lega Monarchica Marsicana (Vincenzo Falcone), ringraziò gli elettori con queste parole: «S.E.L’On.Torlonia m’incarica d’esprimervi la sua riconoscenza per l’entusiasmo fattivo col quale partecipaste alla sua rielezione al Parlamento Nazionale. Nell’assolvere così alto mandato, che onora non poco la nostra Associazione, cui spetta il vanto di aver prima proclamato la rielezione a Deputato del Principe Giovanni Torlonia, suo Presidente Onorario, io sono lieto di potere dalla mirabile disciplina da voi dimostrata in questa battaglia elettorale, trarre auspici di più luminosi trionfi» (5). Evidentemente, non era bastato l’appello lanciato da La Riscossa, che già dal 5 ottobre 1913 aveva invitato il proletariato marsicano a non votare per il principe del Fucino, in quanto: «Giovanni Torlonia non è mai stato l’amico del Popolo. Egli in otto anni d’inutile vita parlamentare non è mai disceso tra voi per raccogliere la voce dei vostri bisogni. Non vi lasciate quindi ingannare da vane promesse che all’indomani dell’elezione cadrebbero senza dubbio nell’oblio. Votate perciò il nome di Luigi Vidimari che tutte le sue energie spenderà per la difesa dei vostri interessi». Di fatto, andrà rilevato che, non poche furono le pressioni esternate sull’elettorato in occasione dell’importante appuntamento alle urne, con atteggiamenti equivoci sostenuti anche dal prefetto dell’Aquila. Non a caso i capi nazionali del socialismo riformista (Bissolati e Giuseppe De Felice), denunceranno innumerevoli brogli elettorali avvenuti in tutta Italia, con un dettagliato resoconto inviato allo stesso Giolitti (6).

Note

- E.Gentile, Le origini dell’Italia contemporanea. L’Età giolittiana, Edizioni Laterza, Roma-Bari 2003, p.266. Il nuovo governo, con Giolitti ministro degli Interni, era entrato in carica il 14 febbraio 1901.

- E.Gentile, cit., p.225.

- Relazione a S.M. il Re per lo scioglimento della Camera dei Deputati, Tip.Delle Mantellate, Roma 1913, p.30.

- Il Velino. Eco dei Costituzionalisti Marsicani, Periodico Settimanale, Anno I, N.10, Avezzano, 31 Agosto 1913 (il giornale era stampato ad Avezzano in Via Cerri 52-54, dalla Premiata Tipografia Angelini).

- Id., Anno I, N.19, Avezzano, 25 ottobre 1913.

- Il prefetto Oreste Scamoni lasciò la sede aquilana il 15 marzo 1915, con un congedo per motivi di famiglia. Lo sostituì, come reggente fino al 25 settembre dello stesso anno, Giustino Pera.