Il 6 dicembre del 1907 alle ore 10,30 del mattino, nelle gallerie 6 e 8 della miniera di carbone di Monongah, una cittadina della West Virginia che allora contava 3 mila abitanti, si verificò il più grave disastro minerario che la storia degli Stati Uniti d’America ricordi. L’incidente rappresenta ancora oggi la più grave sciagura mineraria italiana. L’esplosione fu tanto violenta da essere avvertita a diversi chilometri di distanza, come pure le vibrazioni del terreno. Frammenti del tetto del locale motori, pesanti più di 50 kg, furono scagliati a oltre 150 metri. Una dozzina di medici accorse all’entrata della miniera, ma – tranne poche eccezioni – il loro intervento sfortunatamente non fu necessario, data l’assenza di sopravvissuti.

I componenti delle squadre di soccorso non poterono resistere all’interno della miniera per più di 15 minuti consecutivi a causa della mancanza di adeguati respiratori. Alcuni di essi perirono durante le operazioni di salvataggio.

Per diversi giorni madri, mogli, fidanzate e sorelle sostarono in angosciosa attesa dinanzi all’ingresso dell’impianto, osservando, strillando e piangendo. Alcune pregavano, altre cantavano e altre ancora – nella disperazione – ridevano istericamente. All’epoca della tragedia di Monongah la legislazione sulla sicurezza e igiene del lavoro nelle miniere degli Stati Uniti d’America era assai carente, e tale rimase per lungo tempo. Per i minatori era assai difficile migliorare le tremende condizioni in cui erano costretti a lavorare: tre italiani che nel 1879, a Eureka, in Nevada, avevano promosso uno sciopero per cambiarle, furono barbaramente linciati.

È sufficiente pensare che sino a pochi anni prima della strage del 1907 i minatori – come misura di sicurezza – erano soliti portare con sé delle gabbiette contenenti uccellini. Questi infatti, a causa della loro fragilità, in caso di presenza di gas sarebbero velocemente morti, segnalando in tal modo ai lavoratori l’esistenza di un imminente pericolo.

La commissione d’inchiesta della contea di Marion, dove era situata Monongah, rese pubbliche le proprie conclusioni nel pomeriggio del 16 gennaio 1908; il disastro era da attribuire ad un’esplosione, la cui origine rimaneva ignota e controversa, verificatasi nella galleria 8.

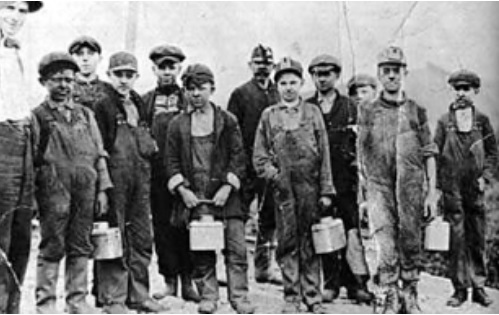

Alcuni addossarono la colpa dell’esplosione ad un’imprudenza commessa da uno dei numerosi “raccoglitori d’ardesia” o ” i ragazzi dell’interruttore”. Questi erano i giovanissimi aiutanti di dieci, dodici, quattordici anni che, grazie al “buddy system” non erano registrati in alcun elenco e scendevano nei pozzi assieme ai minatori che spesso erano i loro padri.

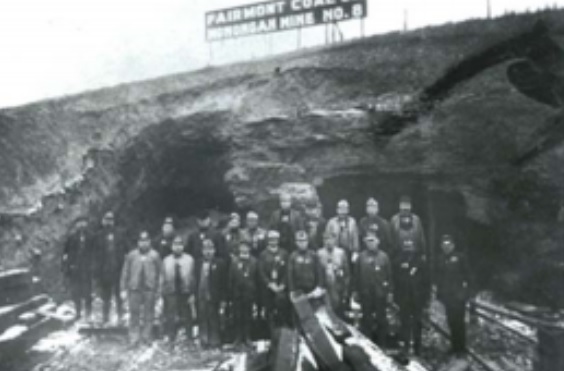

Secondo un’altra ipotesi, il giorno precedente il disastro le miniere rimasero chiuse e la “Fairmont Coal Company”, proprietaria dell’impianto, per risparmiare energia, tenne spenti gli aeratori. Ciò avrebbe determinato l’accumulo di gas che fu alla base dell’esplosione. Quest’ipotesi renderebbe comprensibile il rapido oblìo che seguì all’incidente. Infatti, se ciò fosse stato vero, la “Fairmont Coal Company”, potente e influente compagnia mineraria, avrebbe avuto ogni interesse ad “insabbiare” velocemente una catastrofe di cui si sarebbe resa responsabile.

Le cause del disastro rimangono tuttora sconosciute. L’estrema violenza della deflagrazione fa propendere per l’ipotesi secondo cui la sciagura sarebbe stata provocata da un’esplosione di “grisou”, il pericoloso gas delle miniere (Firedamp in inglese). Lo scoppio di tale gas è infatti caratterizzato dalla liberazione di notevoli quantità di energia ed ha spesso conseguenze devastanti. La camera ardente fu allestita nell’edificio della First National Bank della città. Successivamente, per mancanza di spazio, centinaia di bare furono allineate di fronte all’edificio, nel corso principale della città. Nacquero discussioni sull’identificazione delle vittime e, più di una volta, una salma fu reclamata da due famiglie. Un cimitero speciale, presto riempito, fu ricavato sul fianco della brulla collina. File di bare aperte furono sepolte nel freddo suolo della West Virginia.

Le rovine delle miniere furono murate e molte delle nuove abitazioni dei minatori furono costruite sul versante della collina sopra la miniera.

La sciagura ebbe un’enorme eco nell’opinione pubblica del Paese. Infatti le sue proporzioni erano di gran lunga superiori a quelle di ogni precedente incidente minerario accaduto Le vittime – secondo il rapporto della Commissione d’inchiesta – furono “circa 350”. Già nei giorni immediatamente successivi alcuni resoconti giornalistici parlarono però di 425 morti. Tale cifra divenne successivamente quella “ufficiale”, confermata dai rapporti redatti dalla “Monongah Mines Relief Committee” (MMRC), la commissione che provvide a risarcire i parenti dei minatori scomparsi. Alla raccolta contribuì generosamente il magnate statunitense Andrew Carnegie e 17.500 dollari furono elargiti dalla Fairmont Coal Company, che successivamente erogò un’ulteriore somma ai minatori sopravvissuti. Non risulta che il Governo italiano abbia erogato fondi per i parenti delle vittime.

Il 27 dicembre 1907 più di duemila quotidiani promossero una raccolta di fondi per aiutare le 250 vedove e i mille orfani lasciati dalle vittime. Essa fruttò circa centocinquantamila dollari che furono poi devoluti come sussidio agli sfortunati familiari dei minatori scomparsi. Le 171 vittime “ufficiali” italiane erano emigrati per la maggior parte da località molisane, abruzzesi, calabresi e campane.

Al reverendo Everett Francis Briggs (Fitchburg, 1908 – Monongah, 2006) si deve la conservazione della memoria della sciagura e la definizione delle sue reali dimensioni, per lungo tempo assai sottostimate.

A partire dal 1956 assistette i parenti delle vittime e creò una commissione per la costruzione di un monumento dedicato – per la prima volta nel Paese – alle vedove e agli orfani di tutti i minatori. La statua, in marmo di Carrara dedicata alla “Eroina di Monongah”, fu collocata presso il municipio della cittadina. Il prete si prodigò inoltre per dare un nome alle vittime, in gran parte italiane, molte delle quali restano tuttora ignote.

Dopo anni e anni di ricerche arrivò alla determinazione che nella catastrofe di Monongah perirono oltre 956 minatori, la maggior parte dei quali italiani.

.

Il 31 maggio del 2004 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha conferito a Padre Everett Francis Briggs l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana.

Nell’ottobre del 2006, guidando una delegazione di italiani in visita a Monongah per commemorare la sciagura del 1907, padre Briggs si rivolse a loro con ueste parole: “Io, che non sono Italiano, ho dedicato tutta la mia esistenza ai minatori italiani.”

Un impressionante monumento “naturale” è rappresentato dalla cosiddetta “collina di carbone”, un cumulo creato da Caterina Davia, madre di quattro figli e edova di un minatore rimasto sepolto nella miniera. La donna, sconvolta dalla scomparsa del marito, ogni giorno, per ventinove anni, si sarebbe recata alla miniera, distante tre chilometri, per prelevare un sacco di carbone che avrebbe poi svuotato accanto alla propria casa.

Riteneva che in tal modo avrebbe alleviato il peso del terreno che gravava sul marito rimasto sepolto. Nessuno fra quanti erano presenti nella miniera si salvò. Il numero e l’identità della maggior parte degli scomparsi sono rimasti ignoti a causa della presenza di moltissimi minatori che all’ingresso in miniera non venivano registrati negli elenchi della Fairmont Coal Company, proprietaria dell’impianto e sussidiaria della Consolidated Coal Company. All’epoca, infatti, era in uso il “buddy system”, vale a dire la prassi di farsi aiutare dai figli e dagli amici per aumentare la produzione che era retribuita a cottimo; ciò rendeva impossibile stabilire con precisione quanti lavoratori erano entrati in miniera. I “time-checks”, le piastrine di metallo su cui era impressa la matricola del minatore venivano distribuite solo ai capigruppo, (i più fortunati tra di loro riuscivano a guadagnare anche sei dollari al giorno).

La retribuzione infatti non era legata alle ore effettivamente lavorate ma alla quantità di carbone portato in superficie. I più fortunati riuscivano a guadagnare ben 6 dollari al giorno.

Non sappiamo quante di quelle famiglie siano rimaste in America dopo l’esplosione della miniera e quante, invece, fecero ritorno in Patria. Sappiamo solo che quei lavoratori imbarcatisi a Napoli, impiegarono trenta giorni per attraversare l’Oceano Atlantico su navi fatiscenti, per approdare poi al porto di New York. Portarono con loro la forza delle braccia ed in tasca un sogno da realizzare, un sogno che avrebbe dato loro e ai propri familiari la felicità, non sapendo però quello che gli sarebbe accaduto di li a poco…e, “nel momento stesso in cui lo seppero, cessarono di saperlo”.

Gli italiani ufficialmente identificati dal “Monongah Mines Relief Committee” (MMRC) furono 171 provenienti in grande maggioranza dalle regioni meridionali come il Molise (87), la Calabria (44), l’Abruzzo (14), la Campania (14).

I paesi della Marsica che subirono le maggiori perdite furono Civitella Roveto (6), Civita D’Antino (2) e Canistro (1)

I Caduti di CIVITELLA ROVETO :

CONVERSI ANTONIO parte da Napoli il 7 Luglio del 1903, ha 19 anni. Arriva a New York il 30 Luglio a bordo della nave “CRETIC”. Dichiara di recarsi dal cugino DOSA Bonaventura che abita al n.7 di Park Avenue a Fairmont (WV) distante 13 miglia dalla miniera di Monongah. La sua prima occupazione in miniera sarà nella galleria n.8. Con lui si sono imbarcati altri paesani di Civitella: Marcelletti Emidio di 20 anni, Dosa Giovanni (47) e Talli Domenico (19). Giovanni e Domenico dovranno prendere il treno per raggiungere Monongah che dista 400 miglia da New York. Dopo la tragedia, fu risarcito a Domenico Conversi, un indennizzo di 200 dollari per la morte del figlio Antonio. Il comitato che organizzò la raccolta di fondi, per i familiari delle vittime, stabilì un indennizzo di 200 dollari per ogni minatore morto e 174 dollari per ogni orfano.

DOSA BONAVENTURA (nome americano: Dosa Vintura) parte dal porto di Bremen nel Nord Ovest della Germania il 2 Maggio del 1903 all’età di 21 anni. S’imbarca sul piroscafo “FRIEDRICH DER GROSSE“ ed arriva a New York il 16 maggio. Dichiara di recarsi in Pennsylvania a Connellsville,

successivamente si recherà a Fairmont (WV) a poche miglia di distanza dalla Miniera. Parte insieme a suo fratello Giuseppe di 18 anni e ai suoi compaesani di Civitella Roveto, Tomei Angelo di 34 anni, De Blasio Gioacchino (41), Gizzi Lucio (35), Persia Luigi (22) anni, Persia Felice (46), Di Cicco Cesare (16), De Blasio Carmine (23).

Dosa Bonaventura si era sposato l’anno prima a Monongah con Lucia Donofria. Lasciò la moglie con un figlio. Alla vedova furono indennizzati 374 dollari, 200 per la perdita del marito e 174 per il figlio rimasto orfano

LELLI LUIGI (nome americano: Louie Lele) parte il 23 ottobre del 1903 da Napoli all’età di 40 anni, arriva a New York il 18 novembre a bordo del piroscafo “HESPERIA”. Dichiara di recarsi in Pennsylvania a Connellsville a 60 miglia dalla Miniera di Monongah. Attraverserà l’oceano insieme ai suoi compaesani Marcelliti Ascenzo di 16 anni, Romano Antonio (24), Santi Pietro (21), Di Giuseppe Antonio (36), De Blasis Giuseppe (19), De Blasis Tobia (12), Lelli Feliciantonio (40), si recano tutti a Connellsville per lavorare alla miniera di Monongah. A Giovnni Lelli, padre di Luigi furono risarciti 200 dollari per la perdita del figlio.

MASELLI FELICE (nome americano Felix Mysell) originario di Frosolone (CB). Quando arrivò a New York il 20 febbraio del 1901 aveva 21 anni. Era un geometra e nella miniera era stato nominato capo squadra. Aveva sposato Allegretti Antonia anche lei di Civitella Roveto. Felice tornerà in America altre due volte, l’ultima a Luglio del 1907. Dichiarerà di recarsi a Monongahela in West Virginia. Alla vedova furono indennizzati 548 dollari, 200 per il marito e 348 per i due figli rimasti orfani

SERAFINI GIUSEPPE (nome americano Jose Serafini). Parte per l’America nel 1907 all’età di 24 anni. S’imbarca sulla nave “PRINZESS IRENE” arriverà ad Ellis Island il 19 gennaio del 1907. Alla madre Annnziata saranno risarciti 200 dollari

FALLUCCA ARMANDO (nome americano Louie Faluke ) Aveva 15 anni quando il 12 Maggio del 1905 sbarcò ad Ellis Island. Attraversò l’Oceano a bordo del bastimento “CALABRIA”. Fu accompagnato dallo zio Pappalardo Pasquale, entrambi andavano da un loro parente Persia Felice. Una lettera di Armando fu inviata alla madre Filomena. fu scritta, per suo conto, dall’amico e compaesano Mattei Arcangelo (detto Arcangelitto).

Tra i feriti di Monongah, originari di Civitella Roveto, risultarono Giuseppe De Blasis partito nel 1903 all’età di 19 anni. Quando avvenne la tragedia ne aveva 23. A seguito dell’esplosione divenne completamente cieco. Suo fratello Giovanni De Blasis perse un occhio. “Tornarono dall’America ancora più poveri “cosi ebbe a dire Sinesio Montaldi, nipote di Giovanni De Blasis.

I Caduti di CIVITA D’ANTINO

DI MARCO UMBERTO (nome americano Albert Demark) Quando s’imbarcò sul piroscafo INDIANA il 15 Marzo del 1907 aveva 22 anni.Si recava dal cugino Dosa Giuseppe che viveva a Uniontown nella contea di Fayette in Pennsilvanya a 50 miglia da Monongah

DI MARCO GIUSEPPE (nome americano Jose Demark) Fratello di Umberto parte a luglio del 1907 all’età di 20 anni con il piroscafo “KONING LUISE”. Anche lui si recava a Uniontown dal cugino Giuseppe Di Loreto. Ad Antonio, il padre dei due ragazzi, furono liquidati 400 dollari

I Caduti di CANISTRO

MARINETTI GIUSEPPE (nome americano Jose Marinette) Parte da Napoli il 6 Marzo del 1907 con il piroscafo “GERMANIA” arriva a New York il 21 marzo all’età di 19 anni. Dichiara di recarsi dal fratello Ferdinando, partito l’anno prima all’età di 23 anni. Insieme a Giuseppe partirono da Canistro anche De Simone Giuseppe e Venditti Francesco.

Sono passati più di cento anni da quel 6 dicembre del 1907. Quella tragedia e quei nostri caduti ci devono aiutare a ricordare le sofferenze patite e che tutt’ora patiscono gli emigranti della terra e soprattutto non ci devono far dimenticare “quando gli africani eravamo noi”

ALCUNI TITOLI DELL’EPOCA

![Picsart_25-04-04_12-37-04-761 {"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}](https://www.terremarsicane.it/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Picsart_25-04-04_12-37-04-761-scaled-r3v0yy2vap421d3m0neguc2hy4k9rfia3jd8vdaclc.jpg)