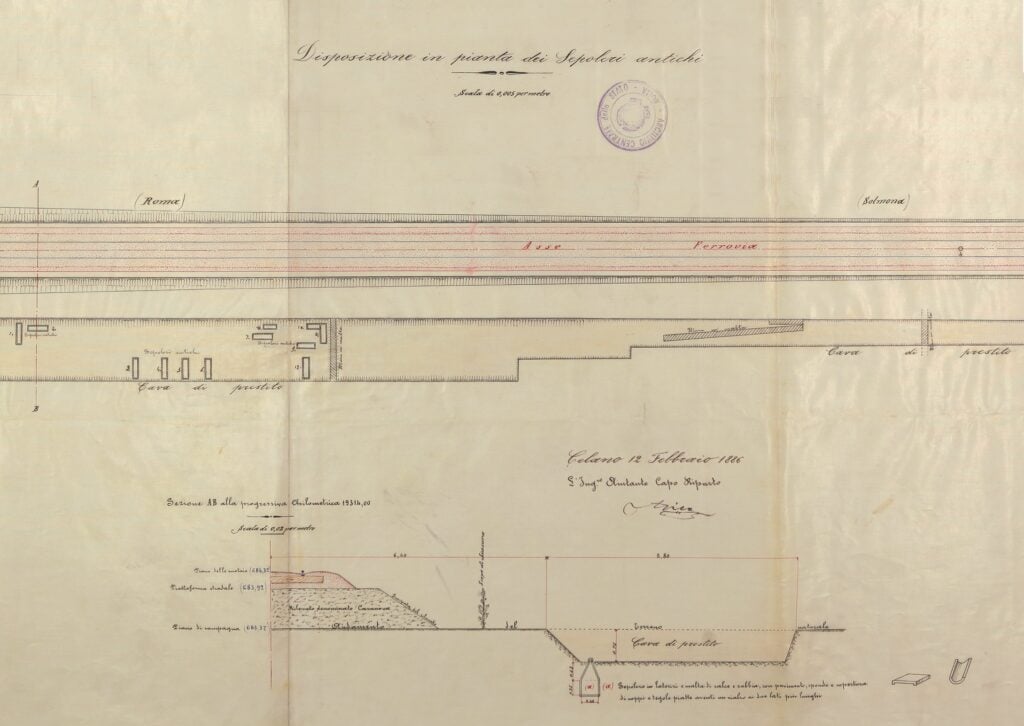

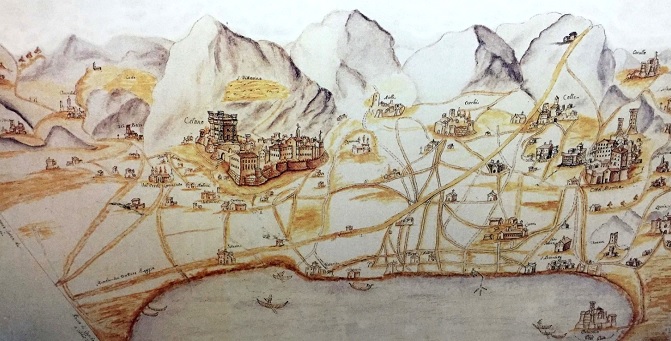

Attraverso la consultazione delle fonti per la ricostruzione della storia socioeconomica della Marsica vicereale dalla prima metà del ‘500 a quella del ‘700, possiamo tentare di conoscere notizie importanti. Si tratta di due eccezionali documenti conservati nel fascio 1944 (composto di tre fascicoli) portati alla luce dallo studioso Luigi Piccioni. Nell’insieme, anche se era ben noto l’elenco delle rendite del conte di Celano risalenti al 1387 (descritto da Pietro Sella nell’introduzione al suo Rationes decimarum Italiae. Aprutium Molisium), una mappa realizzata ad acquerello su cartoncino di formato 70×50 circa, portante la data del 3 febbraio 1720 «rappresenta qualcosa di piuttosto raro nella cartografia marsicana. Una sorta di carta naif, graficamente molto ingenua dove il punto di rilevazione immaginario doveva essere all’incirca a metà del lago, dove, tuttavia, mancano i paesi di Ortona e Carrito. Tuttavia in qualunque caso la quantità d’informazioni e di suggestioni che questa carta offre per la Marsica è davvero notevole» (1).

Oltremodo, periodi della storia del regno di Napoli molto dettagliati, possono riscontrarsi negli importanti lavori di Aurelio Cernigliaro, che illustra in tutte «le loro pieghe e recessi la normativa e le trattatistiche giuridiche cinquecentesche in materia feudale, dalle formule di investitura alle norme di successione». Lo storico ha più volte ripetuto come il feudo fosse stato perno essenziale del sistema costituizionale-amministrativo del regime e, tuttavia, fin dal tempo di Carlo V interamente controllato dalle magistrature togate con poteri istituzionali da essi stessi fortemente e rigorosamente sorvegliati (2).

Affinità così numerose ed evidenti, affiorano anche dalla studiosa Anna Maria Rao che, a suo tempo, raccolse una serie di studi interessanti non solo per la vita istituzionale della capitale ma per l’intero tessuto urbano delle province. Con gradi diversi e sotto forme svariate ci illustra la vita economica, sociale e culturale delle comunità: il suo lavoro davvero notevole, ci permette di capire l’intera dinamica che investì anche tutto il territorio marsicano tra Cinquecento e Seicento. Un groviglio d’influssi che può sembrare a prima vista molto complesso, ma dimostra, tuttavia, i limiti e le resistenze incontrate dal governo vicereale verso la feudalità meridionale «più volte morta e risorta». Infatti, l’aristocrazia romana ben presente nella Marsica e non solo, seppur legata alla situazione sociale dell’epoca, rappresentò spesso un ostacolo alle necessarie trasformazioni economiche e sociali, per infrangere deliberatamente ogni oggetto di riforma dettato dal potere centrale (3).

Con l’aiuto di questi e altri rilievi e per capire bene il sistema politico all’interno del regno tra monarchia aragonese e viceregno spagnolo, occorre esaminare attentamente anche le ricerche e il materiale rinvenuto nell’Archivio di Stato di Napoli da Enrico Celani, insieme con quello dell’Archivio Segreto Vaticano (dal 1591 al 1806), trasmesso allora ad Avezzano su richiesta di Lorenzo Botti, direttore dell’amministrazione per il prosciugamento del Lago Fucino (maggio del 1892).

L’attenta analisi di questi preziosi rendiconti ci rivela che Alfonso Piccolomini d’Aragona, pressato da debiti, trattò con donna Camilla Peretti la vendita dello «Stato di Celano», chiedendone autorizzazione al re di Spagna. La richiesta fu firmata con la «deputatio curatoris, die lunae prima aprilis 1591» e la procura fu trasmessa al giureconsulto Fabio Fata che fece un lungo elenco di tutti i beni venduti «In terra Celani».

L’analisi della fisonomia dei dazi e dell’elenco delle voci tassabili che componevano l’Apprezzo ci permette, pertanto, di riflettere sulla composizione sociale di un’intera comunità (contea di Celano e Baronia di Pescina), sull’equilibrio dei pesi politici interni e sui contrasti per il controllo del governo cittadino, offrendo interessanti indizi sulla dimensione economica dei paesi in cui erano in uso. Questi sistemi fiscali rispecchiavano l’insieme delle risorse proprie del luogo: dalla ricchezza mobile e immobile delle persone fisiche, al complesso delle attività economiche, come le produzioni agricole e artigianali, la pesca, l’allevamento, le operosità mercantili e commerciali.

Tra questi si contemplava: «Lo castello in fortezza con artiglierie che vi si trova presente. Tre mulini della Corte, l’uno confina con il giardino ove va l’acqua, il 2° et 3° confinano con la valcheria [dove si facevano attività di follatura tessile nella gualchiera, sia della macina del grano nei mulini] et ponti d’essa. Un altro mulino diruto [diroccato] havuto in cambio dalli reverendi padri Celestini in luogo detto la Cadarda. Una casa grande detta la Valcheria con i suoi tiratori et altre ordegne [attrezzi] per detta valcheria. Un’altra casa incontro alla prefata ove sono i magli da valcari. Un’altra casa ove si fa l’osteria detta della Valcheria; confina detta casa con la valcheria, et sotto di quelle ci è una bottega dove si fa la concia, quale è della Corte. Una casa ove si fa l’osteria detta della Stanga vicino il lago Fucino, quale se affitta con alcuni terreni che sono intorno a quella. In detta Stanga si esige la terziaria del pesce che si piglia nella ripa detta di Celano, confinata dagli confini di Paterno fino all’Argentello, con la rendita detta terziaria delle folleche, mallardi et altri uccelli, et affitto di retali in detta ripa. La stanza della Corte consistente in tre ripartimenti, due et circa più terreni seminativi, l’altri in vigne et prati, dalli quali seminativi se ne [percepiscono] gli affitti di grano et orzi, così ancora delle vigne et frutti di noci, pera, mela et altre. Di più pali, piantoni di salici et pioppi che in detti luoghi sono, stabbio di palombi della palombara che si ritrova nella casa di detta vigna; rendita d’erbaggio di prati, vini di detta vigna, et una stalletta che confina l’ara di detta stanza con una stalla grande ove si ripone la paglia di detta Corte. L’officio del mastro d’atti del viceconte delle prime cause di detta terra di Celano, Santa Iona, Santo Petito, Ovindoli, Rovere, Aielli, Cerchio et Colle Armele, quali, se l’ufficio di mastro d’atti dell’auditore delle 2° cause, quale s’affitta annuatium ut supra, vi sono gl’infrascritti annui redditi, vide licet: ducati quattro per anno dalli magnifici de Georgiis per concessione di quattro quartara di prato alle Paludi, confina con l’osteria di detto de Giorgiis … ducati 4 Item annui ducati diciotto et mezzo di reddito d’altre quartara di prato in detto luogo di Paludi di diversi particolari di Celano… D.18».

Dai redditi delle vigne poste in località Marcine (a ragione di grana cinque la coppa), si esigevano dai proprietari di Celano: ducati 1, tarini 2 e grana 12. Dai redditi delle vigne in località Porciano: ducati 3,4; da Andrea Piperno di Celano: ducati 3 e grana 10, per un torrione posto alle mura nuove; un altro reddito annuale di grana 10 dagli eredi di Liberato di Iannitiello, per un altro torrione posto nello stesso luogo; Antonio Casagrande, alias Mozzino, doveva invece versare un carlino per la ricognizione di una casa posta alle mura nuove; Cesare Silverio Piccolomini, versava lo stesso prezzo per l’affitto di certi terreni alle Paludi vicino la Stanga; Vincenzo Piccone per alcuni terreni in località Precoio; idem per Giovan Battista Contestabile; Ercole Corsi, pagava carlini quindici per terreni in località Porcianese; mentre, l’Università di Celano: ducati 19 e carlini 4 di tassa sull’Adoa [tassa da versare da un vassallo al feudatario in cambio del servizio militare cui era tenuto]; un tarino annuo d’Adoa da Giovan Simone de Rinaldis di Magliano per la «Vicenna de’ Paduli havuta dal signor Fabio»; un altro tarino all’anno dagli eredi del signor Luca del Pezzo per l’Adoa della «Vicenna di Luna». In «detta terra di Celano la Corte ha l’esazione della terziaria di beni gentileschi quando si vendono a candela accesa, o come piacerà a detta Corte, et ancora le scadenze di detti beni gentileschi quando si more senza eredi, conforme all’uso antico». Occorre anche rivolgere la massima attenzione agli altri paesi che facevano parte della contea di Celano, in cui le imposte rappresentavano un tassello importante della politica fiscale, tra esse la «Colletta di S.Maria» che si configurava, sostanzialmente, come un vero e proprio tributo ordinario e annuale. La tassa colpiva tutti quei sudditi del regno che detenevano beni burgensatici. L’imposta era riscossa annualmente e pagata in tarini d’oro, pertanto ne erano esenti, totalmente, solo i nullatenenti, trattandosi di una tassa determinata sulle proprietà immobiliari.

L’Università di Cerchio a metà agosto pagava, per la «Colletta di Santa Maria» ducati 110, tarini 2 e grana 13. Occorre precisare che la festa del «Santo nome di Maria» fu imposta nel 1513 da Roma. Soppressa da Pio V, fu ripristinata da Sisto V e poi estesa al regno di Napoli.

L’Università di Collarmele, per la stessa colletta: ducati 91, tarini 1, grana 4. Tra l’altro, nel documento si specificava che: «Vicino detta terra nel territorio d’essa, la Corte via ha un feudo detto Luna con case abitative, stalle, palombaie, vigne, giardini, prati».

L’Università di Aielli (idem) ducati 123; San Potito, ducati 11; S.Ione, ducati 19, tarini 1, grana 5; Rovere, ducati 22 e altri ducati 44 dell’affitto del campo di Rovere come erbaggio; Ovindoli, ducati 22. Su Pescina, invece, gravava l’affitto: «della mastrodattia delle prime cause del governatore di detta terra, con Aschi, Venere e Cocullo. L’affitto della mastrodattia delle 2° cause delle dette terre et giurisdizione delle montagne, che è Lecce, Gioia, Bisegna e S.Sebastiano, et la giurisdizione d’Ortucchio et Sperone. Come per tutti i paesi della Marsica, doveva pagare anche l’imposta della «Colletta di Santa Maria», pari a ducati 59. Inoltre, gravava sull’Università la tassa sull’Adoa di ducati 30, tarini 2, grana 10; altre quote importanti riguardavano: «gli eredi di Marino Tomassetti pagavano ogni anno per il giardino dove si faceva la concia, ducati 1 e tarì 1; La Vicenna detta in Santa Savina la quale s’affitta in seminare grano ogni anno a misura, et se ne ha che ne dà conto il mastro massaro di Pescina; una casa ove è il mulino con due macine vicino al ponte di detta terra, la quale s’affitta ogni anno a grano, conforme al conto che ne da il mastro massaro di Pescina».

L’Università d’Aschi pagava ogni anno per la «Colletta di Santa Maria» ducati 30; Venere, invece, pagava alla contea ducati 10: «per due vicenne di capacità di quartara, in circa et all’una et all’altra di dette vicenne vi sono canapine, quali stanno affittate ad orzo, che rendono per anno somme 47 et coppe 10 e mezzo, et quello che resta di dette vicenne s’affitta a grano, et rendono un anno più dell’altro, conforme al conto del mastro massaro, et nella vicenna piccola confina il mulino di S.Angelo di Celano, dove si fa la fornace di pinci et mattoni, quale s’affitta separatamente ogni anno. L’affitto della Stanga de la terziaria del pesce et uccellami del territorio dell’Argentella fino alli confini della ripa di Ortucchio, quale s’affitta plus offerenti».

Cocullo, pagava per la solita Colletta di S.Maria: ducati 54, tarini 3, grana 6 all’anno. Nella tassa era incluso il posto per il cambio del corriere che consegnava le lettere da Napoli e da Sulmona presso Pescina e da Cocullo presso Sulmona.

Lecce: «l’affitto della mastrodattia delle prime cause del capitano plus offerenti».Ogni anno pagava ducati 22; Gioia pagava: ducati 15, tarini 3, grana 16 più l’Adoa ducati 13, tarini 4, grana 1 e mezzo.

Bisegna per: «la montagna delle Ruzzole et Ruzzolelle s’affittava ogni anno ai maggiori offerenti per pascolo e erbaggio del bestiame. Li particolari pecorari di detta terra pagano ogni anno per la fida alla Corte per lo numero delle pecore carlini 5 per centinaio di pecore, quali si numerano nel loro territorio et al colle di Aschi». L’Università pagava annualmente ducati 33. Oltretutto, c’erano tre abitazioni con mulini dai quali si riscuoteva l’affitto.

San Sebastiano: «Una casa con una macina di mulino resta a peso della Corte per mantenerla e nell’altra casa con mulino e macina a spese delli canonici di detta terra medesima. La Corte paga alli magnifici de Renoldis di Solmona ducati 3, tari 2, grana 10.

Un’altra casa con valcheria si affitta dalla Corte alla signora Camilla». L’Università pagava annualmente per la Colletta di Santa Maria: ducati 49, tarini 2, grana 10.

Nel documento venne incluso anche il castello di Ortucchio: «Il palazzo in detta terra a modo di fortezza. La stalla grande con lo casalino vicino confina a le muraglia della terra, et don Matteo Sansonetti d’Ortucchio. La casa della Stanga dove si fa la tassazione della terziaria del pesce si affittava ogni anno al maggiore offerente». L’Università pagava annualmente ducati 11. Inoltre: «Andrea di Donatiello et compagni d’Ortucchio pagano ogni anno a Natale un paro [paio] di caponi per la ricognizione de la Vicenna detta Surrentina comprata dal magniifico Gio: Andrea Surrentino. Il feudo di Santo Ruffino concesso dal signor duca Alfonso felice memoria a Benvenuto di Trasacco, con peso ogni anno in misura quattro some di grano; qual feudo confina col feudo d’Arciprete e li confini di Trasacco. Et inoltre a tutte le sopraddette terre et loro territori, fuori Lecce et Gioia, la Corte aveva concesso terreni incolti, quali si sogliono concedere ai vassalli dei signori dello Stato, et a Cocullo perché fu concessa per la felice memoria del signor duca Indico certo modo per lo scomputo di crediti di detta Università» (4).

NOTE

1 – L.Piccioni, La Baronia di Pisscina. Due documenti della Biblioteca Vaticana, Indice II, 1944, estratto dal «Bullettino», Annata LXXVI (1986), Deputazione Abruzzese di Storia Patria, L’Aquila, pp.337-341.

2 – A.Cernigliano, Giurisdizione baronale e prassi delle avocazioni nel Cinquecento napoletano, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», CIV, 1986 (ora in Id., Patriae leges privatae rationes. Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano, Napoli, Jovene, 1988, pp.365-453).

3 – A.M. Rao, Mezzogiorno feudale. Feudi e nobiltà da Carlo di Borbone al decennio francese, Federico II University Press, 2022, Morte e resurrezione della feudalità: un problema storiografico, p.30

4 – E. Celani, Una pagina di feudalismo. La Signoria dei Peretti-Savelli-Sforza Cesarini sulla Contea di Celano e Baronia di Pescina (1591-1806), Città di Castello, Tip. Dello Stabilimento S.Lapi,1893, pp.19-26.