Il territorio della diocesi coincide quasi per intero con la regione storica della Marsica, nella zona sud-occidentale della provincia dell’Aquila. Comprende più di trenta comuni e svariate frazioni. Si estende su 1.700 km² ed è suddiviso in 97 parrocchie, raggruppate in 7 zone pastorali : Avezzano, Carsoli, Celano, Magliano de’ Marsi, Pescina, Tagliacozzo e Trasacco. La città di Avezzano è sede vescovile. In essa si trova la cattedrale di San Bartolomeo. Sono almeno quattro le chiese cattedrali dedicate all’apostolo Bartolomeo edificate nel corso dei secoli nella città di Avezzano, e tutte sono state distrutte dai frequenti terremoti che hanno devastato la zona. Un’ antica chiesa dedicata a sant’Antonio abate e poi a san Bartolomeo fu edificata prima del anno Mille.

Quest’edificio ricevette dal re di Sicilia Guglielmo II , intorno alla seconda metà del XII secolo, il titolo di cappella reale. Questa chiesa fu in parte distrutta da un terremoto nel 1349, ricostruita ed ingrandita in stile rinascimentale nel XVI secolo. Nel 1572 ricevette il titolo di collegiata. Ma anche questa chiesa fu distrutta da un terremoto nel 1703, ricostruita e nuovamente rasa al suolo dal terribile terremoto del 1915. L’attuale cattedrale è di recente costruzione. Internamente la cattedrale è a tre navate, divise da pilastri. Un’altra chiesa importante è a Pescina, dove sorge la concattedrale di Santa Maria delle Grazie. La chiesa di Santa Sabina, a San Benedetto dei Marsi, è stata la prima cattedrale dei Marsi dall’XI al XVI secolo di cui resta intatta solo la facciata frontale con il portale romanico-gotico. A Trasacco si trova l’unica basilica minore della diocesi, dedicata ai Santi Cesidio e Rufino.I santuari ufficiali diocesani sono tre: il santuario della Madonna dei Bisognosi tra Pereto e Rocca di Botte, il santuario della Madonna dell’Oriente a Tagliacozzo e il santuario della Madonna di Pietraquaria, sul monte Salviano ad Avezzano.

La storia della diocesi è da ricercare molto indietro nel tempo. Secondo la tradizione, il primo evangelizzatore e vescovo dei Marsi è stato, nel I secolo, san Marco il galileo, discepolo di san Pietro e poi vescovo di Atina; un altro dei vescovi dei primi secoli di cui è stata tramandata memoria è stato san Rufino, poi vescovo di Assisi, che fu attivo nell’evangelizzazione della regione insieme al figlio Cesidio. Dopo Marco e Rufino compaiono i vescovi Eutichio, Elpidio e Vaticano: di tutti questi presunti vescovi, dei primi cinque secoli dell’era cristiana, non ci sono prove iinattaccabilii che siano stati vescovi marsicani.

La prima citazione storica di un vescovo marsicano risale alla metà del VI secolo con il vescovo Giovanni: la sua firma appare in una sentenza di papa Vigilio contro Teodoro di Cesarea e fu presente a Costantinopoli con lo stesso papa durante il secondo concilio ecumenico e la sua firma si trova in calce ad uno dei decreti contro i Tre Capitoli (divisione all’interno della chiesa).

Bisogna aspettare l’inizio del VII secolo per avere, un prete nativo della Marsica, eletto al soglio pontificio con il nome di papa Bonifacio IV. Nel periodo di reggenza del vescovo Rottario (seconda metà del X secolo) si ha la conferma che la sede della diocesi marsicana era la città di Marsia, “Civitas marsicana” costruita in posizione attigua alla città di Marruvium, ovvero l’odierna San Benedetto dei Marsi, antico capoluogo della Marsica. A Rottario succedette Alberico dei conti dei Marsi, uomo di dubbia condotta morale, che cercò di impossessarsi dell’abbazia di Montecassino, facendone accecare l’abate. Gli succedette il figlio Quinigi, insediato sulla sede marsicana dal padre.

Durante l’episcopato di Pandolfo (XI secolo), a causa della rivalità fra i conti Berardi dei Marsi, uno di questi, Attone, si creò una propria diocesi con sede a Santa Maria in Valle a Carsoli. Lo scisma durò fino al 1057, quando il sinodo romano di quell’anno riconobbe Pandolfo come unico vescovo dei Marsi; di conseguenza Attone fu trasferito alla sede di Chieti e con la bolla del 9 dicembre papa Stefano IX tracciò i nuovi confini della diocesi, che comprendevano anche la regione di Carsoli.

A Pandolfo si deve la stesura di uno dei più importanti documenti storici della Chiesa marsicana, un Exultet, commissionato dal vescovo ai monaci di Montecassino. Il 25 febbraio 1115 san Berardo dei Marsi ottenne da papa Pasquale II, con una bolla, la definizione dei confini della diocesi e delle chiese soggette alla cattedrale, ponendo così fine ai diversi tentativi di autonomia ed esenzione delle chiese locali. I confini della diocesi furono confermati da papa Clemente III in una bolla indirizzata nel 1188 al vescovo Eliano.

Durante lo scisma d’Occidente, la diocesi si divise in due fazioni, l’una a favore dei papi di Roma, con i vescovi Giacomo Romano, Gentile Maccafani e Filippo l’altra partigiana dei papi di Avignone;; di con i vescovi Pietro Albertini e Giuliano Tomasi.

Nel 1580, all’epoca del vescovo Matteo Colli, con un’altra bolla di papa Gregorio XIII, la cattedrale e la sede vescovile vennero trasferite a Pescina, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Istituì anche il seminario diocesano, il palazzo vescovile e la fine della ricostruzione della cattedrale. All’inizio del Seicento, il vescovo Bartolomeo Peretti consacrò la cattedrale e indisse il secondo sinodo diocesano; il primo era stato celebrato da Giambattista Milanese al ritorno dal concilio di Trento.

Il vescovo Diego Petra (1664-1680) pubblicò postume le Historiae Marsorum libri tres dell’abate Muzio Febonio, prima opera di carattere storico sulle origini e i vescovi della diocesi dei Marsi.

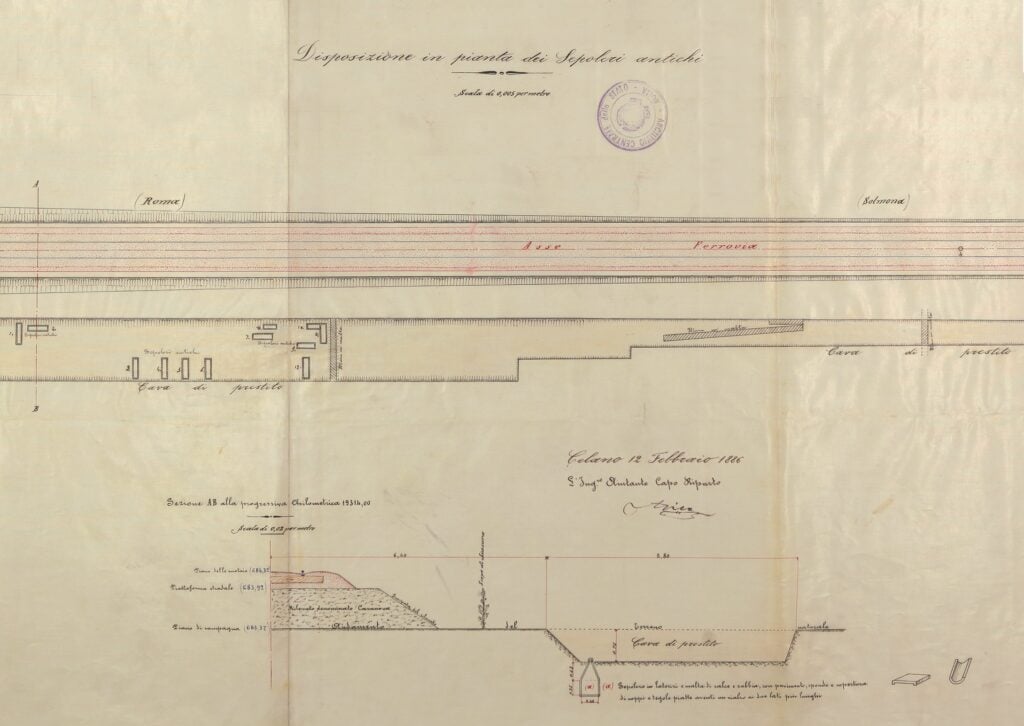

Nel Settecento, il vescovo Benedetto Mattei (1760-1776), per il cattivo stato in cui si trovava il suo palazzo episcopale, trasferì la propria sede da Pescina a Celano. Questo ridestò antichi rancori, che avevano diviso il clero delle due città nel corso del medioevo fino al termine del Cinquecento.

In seguito alla ricostruzione della zona dopo il grande terremoto del 1915, il 16 gennaio 1924 con l’ennesima bolla di papa Pio XI la sede vescovile fu trasferita da Pescina definitivamente ad Avezzano: la chiesa di San Bartolomeo divenne la nuova cattedrale diocesana, mentre alla precedente fu assegnato il titolo di concattedrale. Il vescovo Pio Marcello Bagnoli ebbe parte importante nell’opera di ricostruzione materiale e morale della diocesi dopo il terremoto.

Fin dal Medioevo la diocesi era stata soggetta alla Santa Sede. Il 15 agosto 1972 entrò a far parte della nuova provincia ecclesiastica dell’arcidiocesi dell’Aquila, divenendone diocesi suffraganea.

Il 30 settembre 1986 in forza di un decreto della Congregazione per i Vescovi la diocesi ha assunto il nome attuale, pur mantenendo la denominazione latina di Dioecesis Marsorum, diocesi dei Marsi.